Study 研究紹介コラム

表情解析に基づくSOLO感情指数は重度認知症高齢者の睡眠の質を反映する

社会福祉学 第65巻 第4号 83-96 2025

Title:Based on facial expression analysis, the SOLO Emotion Index reflects the quality of sleep in elderly people with severe dementia

新田博之 Hiroyuki SHINDEN Ph.D

堀田翔一 Shoichi HORITA

住吉孝平 Kohei SUMIYOSHI

本村華那 Kana MOTOMURA

川﨑洋平 Yohei KAWASAKI Ph.D

- 緒言:感情は睡眠の質(QOS)に影響する.本研究では重度認知症高齢者の表情とQOSに着目し,表情解析による感情価とQOSとの関連を検証した.

- 方法:認知症のある介護施設入居者49人の感情価を測定し,主な評価軸のEnergy・ValenceとQOSを構成する睡眠効率・睡眠時間・中途覚醒との関連を調査し,Well-being・StressとQOSとの関連を調べた.QOSはシート型体振動計(眠りSCAN)を活用し,感情価はSOLO社の感情指数を用いた.

- 結果:重度認知症高齢者のEnergy・Valenceは睡眠効率・睡眠時間に正の関連が認められ,中途覚醒に負の関連が示された.Well-beingは睡眠効率に正の関連が認められ,中途覚醒に負の関連が示された.

- 結論:重度認知症高齢者のSOLO感情指数はQOS評価に有用であり,睡眠効率・中途覚醒はWell-beingの検討に活用できることを示唆した.

Introduction: Emotions affect quality of sleep (QOS). In this study, we focused on the facial expressions and QOS of elderly people with severe dementia and verified the relationship between emotional values and QOS using facial expression analysis.

Method: We measured the emotional values of 49 nursing home residents with dementia, investigated the relationship between Energy, Valence and Sleep Efficiency, Sleep Time, and trouble staying asleep, which comprise the main evaluation axis of QOS, and investigated the relationship between Well-Being, Stress and QOS. A sheet-type body vibration meter (Nemuri SCAN) was used to measure QOS, and SOLO’s emotion index was used to determine emotional values.

Results: In elderly people with severe dementia, Energy, Valence showed a positive association between sleep efficiency and sleep time, and a negative association was found to difficulty staying asleep. Well-being showed a positive association with sleep efficiency and a negative association with difficulty staying asleep.

Conclusion: It was suggested that the SOLO Emotional Index is useful for QOS evaluation of elderly people with severe dementia, and sleep efficiency and difficulty staying asleep can be used for considering well-being.

キーワード:感情指数,睡眠効率,中途覚醒,QOS

Keywords:Emotional index, Sleep efficiency, Difficulty staying asleep, QOS

仙骨部圧に対し自動体位変換機能付きエアマットレスを導入し体圧管理した一症例における一考察

二田 亮 1) 下江 甲作 1) 新田 博之 2) 西中川 剛 3)

1)医療法人 参天会 きいれセントラルクリニック リハビリテーション部

2)医療法人 参天会 きいれセントラルクリニック

3)中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科

2024年9月6日(金) 第26回日本褥瘡学会学術集会にて、当グループ理学療法士が学術発表いたしました。

仙骨部の圧迫は褥瘡リスクを増大する中で,自動体位変換機能搭載マットレス(以下,自動マットレス)が開発され,その褥瘡予防効果が期待されている。今回,仙骨部圧が高い症例に自動マットレスを用いた体圧管理を実施し検証したことを報告する。

対象は,90歳代男性,誤嚥性肺炎を繰り返し胃瘻造設後,当施設入居となる。OHスケール7点,股・膝関節にROM制限があり,ADL能力は全介助レベルである。

測定機器・使用機器は,使用した自動マットレスは,利楽flowを使用し,体圧の評価機器は,SRソフトビジョン™を使用し検証した。

方法は,仙骨部圧に対して,エアマットレスでの背臥位,左右後傾側臥位と自動マットレスの自動体位変換機能を使用した1時間の圧の最大値,平均値を検証した。

結果,エアマットレスでは,背臥位の平均値体圧31mmHg,左右後傾側臥位の平均値体圧は,24~28mmHg以上,仙骨部周囲の最大値体圧は,110mmHg以上が示された。自動マットレスでは,平均値体圧は,15~21mmHg以上,仙骨部周囲の最大値体圧は,59~65mmHgが示された。自動マットレスでの自動体位変換機能にて,臀部の高局所圧の位置の変化が認めた。

結論、自動マットレスは局所圧の平均値を下げることが示され,臀部の高局所圧の位置が変化し続けたことが確認され,適切な臥位姿勢における自動体位変換機能の有用性が推測された。

客観的な体圧測定により自動マットレスは局所圧を下げ,高局所圧の状態が継続することを防ぐ効果が期待された。

デイケア・デイサービスを利用する地域在住高齢者の転倒予測に関する評価指標の検討

加齢により転倒リスクは増加する。要介護状態に至った原因の13%ほどを「転倒・骨折」が占め,65歳以上高齢者の3人に1人が1年間に1回以上転倒している。超高齢化が進むわが国では高齢者の転倒予防が喫緊の課題となっている。

臨床現場では,対象者特性に応じて有用性や妥当性を考慮した評価を選択し効率的に行うことが重要になる。本研究では,通所サービスを利用する高齢者を対象に複数のアウトカムを設けて転倒予測に関する評価バッテリーの分析と有用性を検討した。

調査対象者は,当法人の通所サービスを利用する高齢者71名とし,過去1年間の転倒歴の有無で転倒群と非転倒群に群分けした。アウトカムとして疼痛評価,J-CHS,SARC-F,握力,膝伸展筋力,Time Up & Go(以下TUG),快適歩行速度,努力歩行速度,In Bodyによる骨格筋量,SMI測定,HDS-R,SPPB,姿勢安定度評価指標(以下IPS)を用いた。

結果,TUGや歩行速度,SPPB,J-CHS,IPSにおいて高い関連性を認め,ROC曲線を用いたAUCとカットオフ(以下KO)の検討では努力歩行速度(AUC:72.2,KO:5.9秒(1.02m/秒)),TUG(AUC:69.1,KO:12.5秒),SPPB(AUC:69.2,KO:9.5点)において転倒と高い関連性を認めた。

福田ら(2017)によると,高齢者の転倒は,静的バランスの関与は少なく,動的バランス能力の低下に関連するとし,歩行速度は将来の転倒回数,TUGは半年後の移乗や移動能力低下に関与することを示している。本研究は先行研究を裏付けるとともに,通所サービスにおける動的バランスの有用性を示唆し,カットオフポイントに着目した予後予測や効果判定の有効性を追認した。

SPPBは身体機能評価であり12点満点で点数が高い程リスクが低い。牧迫ら(2017)は介護認定のない地域在住高齢者では天上効果を生じることに言及し,倉田ら(2016)は,入院患者の転倒に関連するカットオフは7点と対象者特性により違いがあるため,転倒の評価バッテリーは,通所サービスを利用する高齢者においては検討の余地があり,本研究で示した転倒予測に関する評価バッテリーのカットオフポイントの有効性が予防理学療法や高齢者の転倒予防の発展の一助となれば幸いである。

表情解析に基づくSOLO感情指数Well-beingとQOSとの関連性の検証-要介護高齢者及び認知症高齢者を対象とした介入調査を通して-

認知症は中重度になると生活の質(Quality of Life;QOL)の評価が難渋する。睡眠の質(Quality of Sleep;QOS)はQOLに関連する報告があり,表情による認知症判定や感情分析の研究が進んでいる。本研究では,認知症高齢者の表情からRussell円環モデルに基づき表情解析するSOLO感情指数の有用性を検証し,SOLOデジタルセラピーの介入効果を検討した。施設入所者52人を対象に,SOLO社の感情指数とQOSとの関連を調査し,介入が睡眠効率に及ぼす効果量を調べた。QOSの評価はシート型体振動計(眠りSCAN)を活用した。介入調査によりRussell円環モデルの評価軸Energy・ValenceとQOSを示す睡眠時間・睡眠効率との関連が示された。SOLO感情指数とQOSとの関連が示唆され,活動量・周期性体動指数はValence・Well-beingに正に関連することが示された。SOLOデジタルセラピーの介入が睡眠効率に及ぼす効果量で検討すると,自分である程度活動できる認知症の要介護高齢者では,Energy・Valenceに影響を及ぼすことが示唆された。本研究をとおして認知症高齢者のQOS評価はSOLO感情指数が有用であることを示した。QOLに影響を及ぼす活動量・周期性体動指数・Well-beingとの関連を示し,QOSとQOLの関連を示す先行研究を裏付けた。

キーワード:感情指数,睡眠効率,睡眠時間,活動量,QOS

P 137-157

July 2023

Paper:

Verification of the Relationship Between the SOLO Emotional

Index:Well-Being and QOS Based on Facial Expression Analysis

-Through intervention surveys for elderly people requiring nursing care

and elderly people with dementia-

Hiroyuki SHINDEN Ph.D,Shoichi HORITA,Kana MOTOMURA,

Kohei SUMIYOSHI,Yohei KAWASAKI Ph.D

Introduction: When dementia is moderately severe, it is difficult to evaluate Quality of Life (QOL). Studies show a relationship between Quality of Sleep (QOS) and QOL, and research on dementia evaluation and emotional analysis using facial expressions is progressing. This study examined the usefulness of the SOLO emotion index, which analyzes facial expressions based on the Russell cyclic model, and considered the intervention effects of SOLO digital therapy.

Method: We investigated the relationship between the SOLO emotional index and QOS in 52 institutionalized residents and examined the amount of effect the intervention had on sleep efficiency. QOS was evaluated with a sheet-type body vibration meter (NEMURI SCAN).

Results: Relationships between the Energy and Valence evaluation axes of the Russell cyclic model and sleep duration and sleep efficiency, which indicate QOS, were shown, suggesting a relationship between the SOLO emotional quotient and QOS. It was shown that the activity volume and periodic body movement indexes are positively related to Valence and Well-being. When the effect of SOLO digital therapy intervention on sleep efficiency was examined, it was suggested that it would affect Energy and Valence in elderly people with dementia who can do some things independently.

Conclusion: The QOS evaluation of elderly people with dementia showed that the SOLO sentiment index is useful. The relationship between activity volume, periodic body movement index, and well-being affecting QOL was shown, and prior research showing the relationship between QOS and QOL was supported.

Keywords:Emotional index, Sleep efficiency, Sleep time, QOS

Modern Welfare

要介護高齢者及び認知症高齢者の表情解析に基づく感情指数がQOSに及ぼす影響分析 -SOLOデジタルセラピーの介入調査を通して-

緒言:認知症高齢者のQOL評価は代理評価を余儀なくされる.QOSはQOLに関連する報告があり,顔写真による認知症の判断や表情分析の研究が進んでいる.本研究は,要介護及び認知症高齢者の表情解析に基づくSOLO社の感情指数とQOSとの関連を検証し,SOLOデジタルセラピーの介入効果を検討した.方法:施設入居者61人を対象に25回の介入調査を実施し,52人を対象に28週の介入調査を実施した.睡眠状態はシート型体振動計(眠りSCAN)で測定し,睡眠と感情指数との関連を調べた.結果:睡眠時間が長くなり睡眠効率が上がると,覚醒次元のEnergy・快次元のValenceは増加し,ポジティブ感情は高まることが示唆された.結論:要介護及び認知症高齢者のQOS評価は,感情指数が有用であることを示した.QOSはQOLに関連する報告があり,Energy・ValenceはQOLの検討に活用できることが示唆された.

| P 26-37 | Vol.6 March 2023 |

Paper:

Analysis of the impact on QOS of an emotional index based on expressionanalysis of people requiring nursing care and elderly people with dementia

-Applying the SOLO Digital Therapy Intervention Survey-

Hiroyuki SHINDEN Ph.D,Shoichi HORITA,Kana MOTOMURA,Kohei SUMIYOSHI,Yohei KAWASAKI Ph.D

Introduction: The QOL evaluation of elderly with dementia must be assessed by proxy. Reports show QOS is related to QOL, and research on assessment of dementia trough facial expression analysis using facial photos is progressing. This study examined the relationship between SOLO’s emotional index and QOS based on facial expression analysis of elderly people requiring nursing care and elderly people with dementia, and examined the intervention effect of SOLO digital therapy.

Method: We conducted 25 intervention surveys for 61 facility residents and 28 weeks of intervention surveys for 52 people. The sleep state was measured with a sheet-type body vibration meter (NEMURI SCAN) and the relationship between sleep and emotional index was examined.

Results: It was suggested that as sleep time lengthens and sleep efficiency increases, Energy and Valence in the awakening dimension will increase, and positive emotions will increase.

Conclusions: The QOS evaluation of elderly people requiring nursing care or with dementia showed that the emotional index is useful. QOS has been reported to be related to QOL, and it was suggested that Energy and Valence can be used when considering QOL.

Keywords:Emotional index, Sleep efficiency, Sleep time, QOS, QOL

Journal of Welfare Development Study

スポーツ選手を対象とした睡眠とスポーツパフォーマンスに関する研究

A Study on the Impact of Sleep on the Sports Performance of Athletes

要旨

強度の訓練を行うスポーツ選手は,睡眠状態が悪いと疲労の回復が遅くなるだけでなく日中の活動に悪影響を及ぼしていく(和田・山本2014).一方,十分な睡眠は,日中の眠気や倦怠感を減らし活力と心身の能力を増加させ,スポーツの精度や記録を向上させる(D Mah, E Mah. et al. 2011).近年,睡眠不足は持久力を低下させることが示され(Oliver, Costa. et al. 2009),長時間の睡眠はスポーツパフォーマンスの向上に有意に関連することが明らかになった(D Mah, E Mah. et al. 2011).本研究では,スポーツ選手を対象として睡眠がスポーツパフォーマンスに与える影響を検討し,睡眠の質を評価する睡眠効率が低いと選手のスポーツパフォーマンスに関連する「身長あたりの除脂肪体重」に影響を及ぼすことを示した.練習の自覚的運動強度に練習時間を乗算した指標に比べて練習時間を乗算しない自覚的運動強度のほうが日中の居眠りに関連することが示唆され,日中の居眠りは週末の自覚的運動強度と関連し,週末の自覚的運動強度は平日の睡眠に影響を及ぼすことが示された.練習時間の長い週前半の疲労は,練習時間を減らしている週後半では解消されておらず,週末にかけて疲労が蓄積されていることが推測された.一方,睡眠の質を評価する睡眠効率は,「身長あたりの除脂肪体重」が1増加すると0.702増加することを示した.「身長あたりの除脂肪体重」を高めることが睡眠の質を高め,日中の眠気を下げることが示唆された.

新田博之¹ 下江 甲作² 江頭 晃³ 二田 亮⁴ 西中川 剛⁵

Hiroyuki SHINDEN Ph.D.¹ Kousaku SHIMOE² Akira EGASHIRA³ Ryo NITA⁴ Tsuyoshi NISHINAKAGAWA Ph.D.⁵

¹ 医療法人参天会 理事長,博士(社会福祉学),社会福祉士

² きいれセントラルクリニックリハビリテーション科主任,認定理学療法士

³ きいれセントラルクリニックリハビリテーション科主任,認定理学療法士

⁴ きいれセントラルクリニックリハビリテーション科,理学療法士,社会福祉士,介護福祉士

⁵ 中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 専任講師,博士(医学),認定理学療法士

転倒予測に有効的な評価バッテリーを用いた歩行自立度判定の再現性について

要旨

老健施設の入所者のうち,歩行を移動手段とする20人を対象に,歩行自立度判定の再現性を検証した。歩行自立度判定の評価バッテリーは,定量的評価(A),定性的評価(B),総括(C)とした。(A)として,HDS-R,SPPB,TUG,FBS,10m歩行を測定し,(B)として,疼痛,特徴症状,筋力低下,関節可動域制限,運動麻痺,感覚麻痺,服薬影響,睡眠効率,転倒歴,転倒恐怖感,外的要因,行動要因を評価した。これらを踏まえて,評価者が(C)をコメントした。評価バッテリーの大項目について,(A)+(B)を➀,(A)+(B)+(C)を➁,(A)のみを➂,(A)+(C)を➃として4グループに分け,理学療法士(PT) 6人で1人につき2グループを担当した。歩行自立度判定は,1グループあたり3人のPTがそれぞれ実施した。各グループにおける歩行自立度判定の再現性を級内相関係数(Intraclass Correlation Coefficient;ICC)で分析した。データの集計と分析はSPSS ver. 27を用い,有意確率5%未満を統計的に有意とした。再現性の高さは➂,➃,➀,➁の順であり,最も高い歩行自立度判定は,定量的評価のみの判定(ICC=0.831)であった。定量的評価は,筋力・関節可動域・感覚等の身体機能に加えて,記憶・注意力・判断力等の精神機能からなる運動・認知の現象を複合的に評価し数値化したものである。各評価項目は数値化されたカットオフ値を有しており,判断基準が明瞭であることが再現性を高めたと推察された。

年代別における身体機能の比較と主観的および客観的な睡眠評価の特徴について

地域在住高齢者における客観的な睡眠評価と身体機能の年代別特徴について

【はじめに,目的】

加齢に伴い睡眠効率は減少する。身体機能に影響を及ぼす歩行速度は低下し,反応時間の遅延により注意力は低下する。先行研究によると,睡眠に関連する不眠の有病率は,70歳代では,男性20.5%,女性26.3%であり,80歳代では,男性30.5%,女性40.3%である。睡眠の評価は,主観的なアンケート質問が主流であり客観的に評価した報告は見られない。本稿は,そうした観点をふまえ,睡眠の客観的評価と身体機能の評価を年代別に分析し,その特徴を検討する。

【方法】

通所事業所を利用する103名を対象に,客観的な睡眠状態と身体機能の年代別特徴を調査した。客観的な睡眠評価は,非装着型睡眠計を用いて,睡眠時の呼吸状態を示す呼吸イベント指数と就床時間に対する睡眠時間の割合を示す睡眠効率を測定した。さらに日中の自覚的眠気を評価するエプワース眠気尺度(ESS)と不眠症のリスクを評価するアテネ不眠尺度(AIS)を算出した。そのうえで,転倒歴を問診で調べ、歩行能力はTUG,立位バランスは姿勢安定度評価指標(IPS)を調べた。体重,BMI,握力,SMIを測定し,認知機能としてHDS-Rを評価した。データは年代別の項目を一元配置分散分析し,Tukey HDS検定で各項目間の関連を調べた。データの解析は SPSS ver.24 を用い,仮説検定での有意水準は5 %とした。

【結果】

対象者の年齢は76.3歳±11.6歳,BMIは23.2±3.6であった。睡眠効率の平均値は, 50歳代86.0%,60歳代87.4%,70歳代88.5%,80歳代81.1%,90歳代78.9%であり,呼吸イベント指数の平均値は,50歳代8.0,60歳代11.5,70歳代12.5,80歳代18.1, 90歳代22.0であった。睡眠状態に関連する呼吸イベント指数は,70歳代と80歳代に有意差が示されたが,睡眠効率・ESS・AISには有意差は見られなかった。身体機能に関連するTUG・握力は,70歳代以下と80歳代以上で有意差が示されたものの,IPS・転倒回数・HDS-Rには有意差は見られなかった。

【考察】

鈴木らは,加齢による睡眠の変化が歩行スピードや握力に加えて認知機能を低下させることを示している。本研究においても客観的な睡眠状態と身体機能の評価に有意な関連が示され,先行研究を裏付ける結果となった。一方,主観的指標であるAIS・ESSの平均値と,客観的睡眠状態の指標である呼吸イベント指数・睡眠効率の平均値を比べると,80歳代と90歳代は,AIS・ESS・睡眠効率は下がり,呼吸イベント指数は上がり,高齢者の睡眠に関する自覚症状は低下していることが示された。

【まとめ】

地域高齢者の客観的な睡眠評価と身体機能を年代別に比較し関連要因を検討した結果,客観的な睡眠評価と身体機能は加齢に伴い低下していた。なかでも,呼吸イベント指数は80歳代に比べて70歳代は有意に下がっていた。今後は,80歳代においても身体機能及び睡眠の質を低下させない段階的な予防理学療法の検討と,睡眠と身体機能に関する更なる研究が求められる。

【利益に関する記述】

対象者には研究の説明を十分に行い,書面にて同意を得た。なお,本調査は鹿児島国際大学教育研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。

江頭晃ほか(2021)「第34回 鹿児島県理学療法士学会 学会プログラム・妙録集」公益社団法人鹿児島県理学療法士協会, p30.に所収.

江頭晃1) 下江甲作1) 吉木児太郎1) 仮屋崎正哉1) 新田博之2)3) 西中川剛4)

1)医療法人参天会 きいれセントラルクリニック リハビリテーション部

2)医療法人参天会 理事長

3)鹿児島国際大学大学院 福祉社会学研究科

4)中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科

介護予防を目的とした3ヶ月の運動介入とサルコペニアとの関連

要旨

我が国の高齢化率は,少子化も相まって,2053年頃には4割近くまで上昇すると推測されている.これらを背景に国は,健康寿命を延伸させる介護予防を推進している(内閣府2019).健康の関連因子のひとつに筋量があるが,筋量は加齢に伴い減少する.筋肉の減少を示すサルコペニアは75歳以上で急激に増加すると言われ,サルコペニア予防として年齢や身体能力に応じた運動が推奨されていることから,運動とサルコペニアとの関連を,有酸素運動とIMTによる3ヶ月の運動介入を通して調べた.サルコペニア無し群はサルコペニア有り群に比べて,身体活動,自己効力感,身体活動性,歩行能力,基礎代謝量,骨格筋量,呼吸筋力,バランス能力,認知レベルが高いことが示された.さらに,睡眠時呼吸障害傾向は低く,睡眠効率は高いことが示唆された.運動介入により,介入前では,サルコペニア無し群はサルコペニア有り群に比べて骨ミネラル量・消費カロリーが多く,不眠レベルを示すAISが低いことが示された.一方,介入後では,BMIは低く,骨幹のずれは少なく,地域や人との関わりは多いことが示唆された.運動介入の効果は,介入前に比べて3ヶ月後は,サルコペニアの有無に関わらずESSが改善することが検証された.サルコペニア無し群では,骨格筋量と呼吸筋力が増し,バランス年齢とバランスIPSが改善し骨密度が上がることが示された.一方,介入前に比べて3ヶ月後は,サルコペニア有り群では,TUGが改善することが検証された.地域で暮らす中高年齢者に行う介護予防プログラムは,有酸素運動にIMTを併せることで呼吸能力と運動能力の維持向上に繋がることが推測された.

6ヶ月の運動介入とサルコペニアとの関連

要旨

我が国の総人口は減少局面にある.2053年頃には少子化も相まって総人口は1億人を割り,高齢化率は4割近くに上昇すると推計されている.一方,高齢者の約4割に運動習慣があり,健康寿命の延びは平均寿命の延びを上回っている.これらを背景に国は,健康寿命の延伸に?がるサルコペニア予防に帰する政策を推進している(内閣府2019).これらから,有酸素運動と吸気筋トレーニングによる運動介入を地域在住の中高年齢者に実施し,サルコペニアとの関連を調べた.3ヶ月の運動介入により,サルコペニア無し群では握力が増加し,有り群では呼吸筋力とTUGが改善していた.6ヶ月後では,サルコペニアの有無に関わらず呼吸筋力と骨格筋量が増加し日中の眠気が減少していた.無し群では,基礎代謝量が上がり姿勢が改善し転倒リスクが減少していた。一方,サルコペニア有り群では,SMI・LSAが改善していた.サルコペニアの有無で示される効果と効果が示される時期は異なった.有酸素運動と吸気筋トレーニングによる運動介入は,サルコペニアの有無に関わらず3ヶ月行なうことが肝要あり,6ヶ月行なうことで生活の質に関連する眠気や転倒リスクを軽減させることが示された.地域で暮らす中高年齢者に行う運動介入は,有酸素運動に吸気筋トレーニングを併せることで呼吸能力と運動能力の維持向上に?がることが示唆された.

介護予防としての有酸素運動とIMTの効果と影響に関する検証

要 旨

2025年頃には団塊の世代が後期高齢者になり年齢別人口比率が劇的に変化する.少子化や介護職員不足も相まって社会保障制度だけでなく経済活動にも影響を及ぼしていく.これらを背景に国は,健康寿命を延伸させる介護予防を推進している(内閣府2019).介護予防は,2005年の介護保険法の改正 で事業化され,効率的・効果的な介護予防プログラムが推進されている .そこで,有酸素運動とIMTによる6ヶ月の運動介入プログラムを実施し,効果が見られる項目間の関連を検証した.睡眠効率は自己効力感に関連し,入浴動作能力と身体活動量の増加に影響を及ぼしていた.日中の自覚的眠気は骨格筋量と一日の消費カロリーに関連し,消費カロリーは一日の歩数の増加に影響を及ぼしていた.これらは,先行研究で示された健康維持に対する歩行の有用性を支持していた.一方,HDS-Rは基礎代謝や骨格に影響を及ぼし,からだの揺れと体幹は,転倒リスクを示す姿勢安定度指標の改善に影響を及ぼすことが示された.介護予防として有酸素運動に併せてIMTを提供することで,身体機能の向上に合わせて睡眠と転倒リスクの改善に有用であることが示唆され,在宅生活の延伸に寄与することが期待された.

地域在住高齢者における客観的な睡眠評価と身体機能の年代別特徴について

要旨

50歳代から90歳代まで年代が上がると,身体機能を示すTUGおよび握力は悪化し,認知機能を示すHDS-Rは低下する傾向がみられた。一方,姿勢の安定を示すIPSは,50歳代から80歳代まで年代が上がると悪化し,骨格筋量を示すSMIは,70歳代から80歳代にかけて低下することが示唆された。

睡眠1時間あたりの呼吸運動の振幅が減衰した回数に基づいて算出する呼吸イベント指数は,50歳代から90歳代まで年代が上がると悪化し,睡眠効率は80歳代に比べて70歳代は高く,日中の自覚的眠気を示すESSは70歳代および80歳代に比べて50歳代は日中眠気を感じていることが示唆され,地域高齢者の睡眠評価と身体機能は加齢に伴い低下していた.なかでも歩行機能および筋力に有意差が示され,加齢に伴う睡眠障害と身体機能低下を謳う先行研究5を指示する結果となった.

江頭晃1・下江甲作1・吉木児太郎1・仮屋崎正哉1・新田博之2 3・西中川剛4

1 医療法人参天会 きいれセントラルクリニック リハビリテーション部

2 医療法人参天会 理事長

3 鹿児島国際大学大学院 福祉社会学研究科

4 中部学院大学 看護リハビリテーション学部理学療法学科

5 Thuy-Tien L Dam., Susan Ewing. and Sonia Ancoli-Israel. et al (2008)Association between sleep and physical function in older men: the osteoporotic fractures in men sleep study, Journal of the American Geriatrics Society, 56(9), 1665-1673.

●本文は第34回鹿児島県理学療法学会にて発表しております。

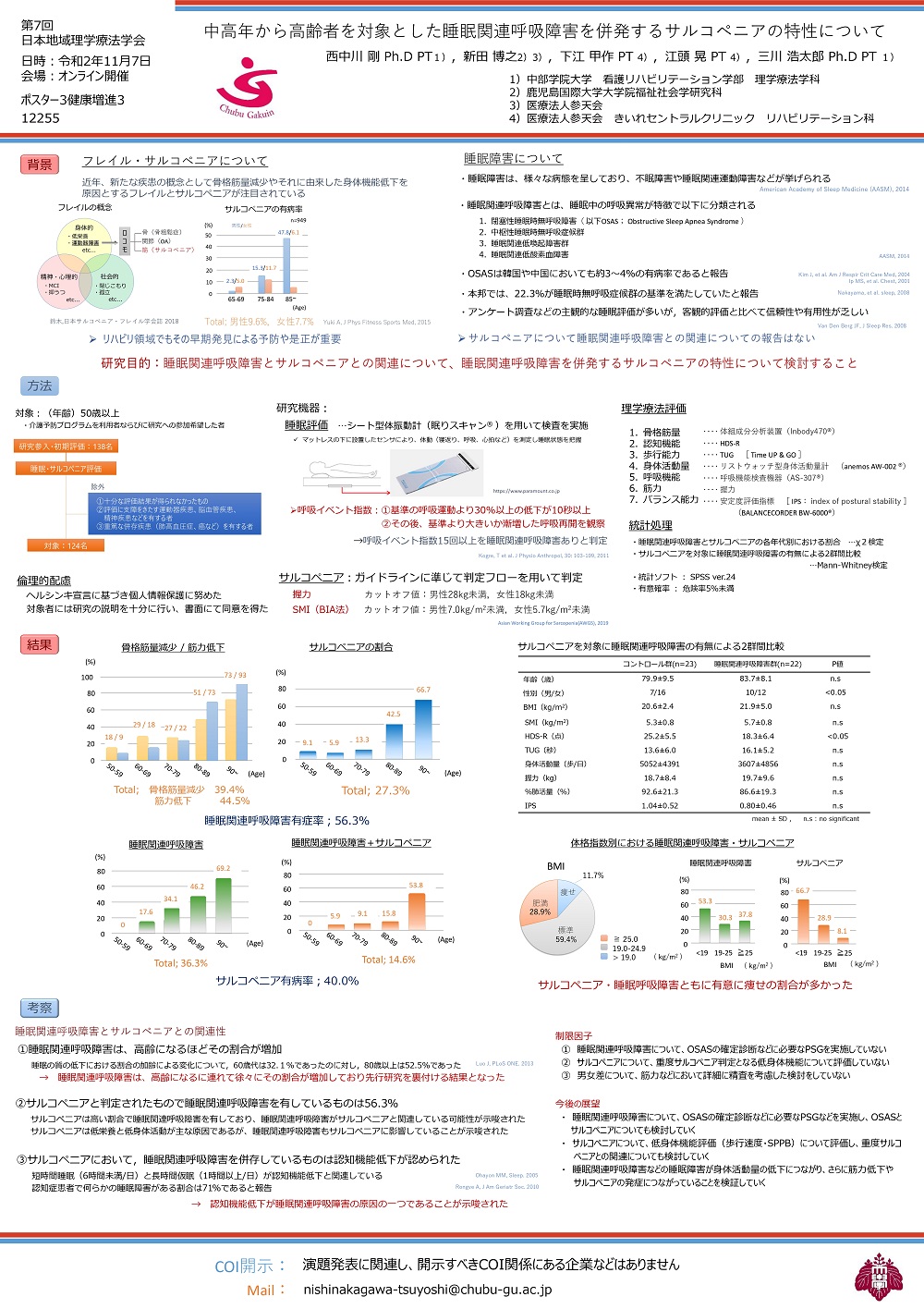

第7回日本地域理学療法学会ポスター

3Dセンサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢測定に関する有用性の検証

― 地域住民に提供する介護予防プログラムを通して ―

要旨

高齢者は,加齢により睡眠関連呼吸障害が生じているものの,自ら積極的に運動を行い,フレイル,サルコペニア予防に取り組んでいることが推測される.睡眠関連呼吸障害は,フレイル,サルコペニアと密接な関係性があり,睡眠状態を改善することは在宅生活を延伸させる予防支援となる.そこで,鹿児島市にある二法人が提供する介護予防プログラムに参加する中高年齢者108人を対象に,3 Dセンサを活用した歩行姿勢及び立ち姿勢測定の有用性を検証した.結果は,睡眠時呼吸障害傾向は男性の半数以上,女性の2割ほどにみられた.歩行姿勢年齢は,TUGが1改善すると1.2歳改善する傾向が示され,歩行能力及び移動能力に関する予備的評価に活用できる可能性が示唆された.立ち姿勢値は,軽度認知症の有無で差があり,入浴動作能力に影響を及ぼしていたことから,軽度認知症の有無と入浴動作能力に関する予備的評価として活用できる可能性が示唆された。

最適な排泄を研究しています

排泄記録がおむつを開けることなく自動記録される「ヘルプパット」と「眠りスキャン」のデータを組み合わせたワークシステムのPOV (Proof Of Value)をおこなっています。

新たに設置する二つの事業所の担当を交えてワークフローを議論しました。

ひとり一人の排泄記録データから最適な排泄パターンを自動表記する「ヘルプパット」の解析機能と、睡眠状態をリモートで判断できる「眠りスキャン」データを組み合わせることで、対象者に最適な排泄パターンの把握と生活支援員の負担軽減を高次で解決することを目指しています。

「眠りスキャン」の睡眠データと「ヘルプパット」で検知された排泄頻度のヒストグラムから最適な業務タイミングと業務量を探ります。

今後は、パラマウントベッドの開発者と共同して「ヘルプパット」の汎用性を検証します。

2019年4月18日

パラマウントベッド(株)と共同研究しています

(医)参天会・(社福)喜入会・パラマウントベッド(株)は、「眠り SCAN」を活用した支援モデルを共同研究してきました。

開発を担当したパラマウントベッド技術系3名とKDDI技術系3名、ニコニコタウンきいれグループシステムエンジニアが、ここ喜入に一堂に会し地域に設置した試験機の運用試験をおこないました。

在宅に設置した「眠り SCAN」50台が、今まさにKDDIのLTE データ通信 CRG¹(Closed Remote Gateway)閉域網を経由し、きいれセントラルクリニック5階特設コントロールセンターとつながりました。

本日の試験運用の成功により、在宅支援の新領域が開かれ、パラマウントベッド製「眠り SCAN」の特徴である睡眠と健康状態を把握できる機能と、KDDIの協力により可能になった遠隔地とのデータリンク機能が組み合わせの妙となりました。

これにより、在宅生活に潜むの潜在的なリスクに対して、異次元の支援が目指せる新たな在宅支援モデルがいよいよスタートします。

平成30年6月29日

インターネットを経由しないセキュティの高いリモートアクセスサービスになります。

呼吸筋を強化するトレーニングを調査しています。

当社は、健康・体力維持に効果があるトレーニング法を調査・研究してきました。トレーニングの身体活動量は、週1000kcalが望ましいことから、中等度の運動強度で1日30分以上おこなうトレーニングに関する介入調査をしています。

効果に関する評価は、睡眠が日常生活と密接な関係があることから、シート型体振動計(sheet-shaped body vibrometer;SBV)により抽出される睡眠中の睡眠状態や心拍、呼吸状態を評価要素としています。

なかでも、睡眠時間の推定値eTST(estimated Total Sleep Time)と呼吸障害指数RDI(Respiratory Disturbance Index)から算出した睡眠中の1時間当たりの呼吸障害指数(RDI_eTST)の活用を調査、検討してきました。呼吸筋トレーニングは、呼吸筋力、呼吸筋持久力、全身運動耐容能の改善が期待できるだけでなく、慢性閉塞 性肺疾患 COPD(chronic obstructive pulmonary disease)の改善報告があることから、中部学院大学 西中川 剛Ph.D, PT先生を研究チームに招聘し、呼吸筋を強化するトレーニングに関する研究を進めています。

本日は、測定機能を備えた呼吸筋(吸気筋)トレーニング機器「パワーブリーズ KH2」を用いたトレーニング法についてご教示頂き、呼吸筋トレーニングの導入に向けた確かな一歩になりました。

地域在住高齢者の運動が生活空間の拡大に与える影響

― 通所リハビリテーション利用者のLSAスコアを通して ―

抄 録

わが国は人口減少局面にあるだけでなく生産労働人口も減少している.日本創成会議によれば,半分ほどの自治体が近い将来消滅する可能性があるとし,経済活動に大きな影響を及ぼすとしている.国は,保健医療政策により在宅生活の維持につながる生活活動能力の向上を目指している.一方,8割以上の高齢者が介護保険を利用しておらず,運動・スポーツを積極的におこなっていた.そこで,高齢者の日頃の行動範囲を広げる要素として運動をあげLSAとの関係を調べた.先行研究から,生活活動量,身体機能,健康状態,IADL,物的・人的環境がLSAに関係し,LSAが高いことが日常生活自立度の向上や社会参加の増加に繋がっていた.そこで,通所介護を利用する要支援・要介護者を対象として,9ヵ月間の運動介入効果を調査した.結果は,年齢との関係はみられなかったが,要支援1から要介護1の対象者の中では,要介護1の対象者が最も社会的な生活の広がり効果があった.

介護予防における回想法の有効性に関する一考察

― 先行研究レビューを通して ―

抄 録

内閣府(2015)によると,今後,高齢者人口は,2042年の3,878万人を最多に,その後,徐々に減少する見通しだが,後期高齢者はその後も増え続け,2060年には高齢化率が39.9%に達し国民の約2.5人に1人が高齢者となると試算されている .このような背景から,自立した健康な生活を維持し健康寿命を延ばすうえで,健康に繋がる認知症予防の重要性が増しているが,体系化されたものは見当たらない.認知症予防は,高齢者とラポールを築くことで,自己開示のできる関係性をコミュニケーションにより構築することが重要である.他方,対人交流の機会が減少すると,閉じこもりに繋がるだけでなく,BPSDや介護度の悪化に繋がる恐れが生じてくる.これらの課題を改善するためのコミュニケーション介入としては回想法が有効である.なかでも,認知症高齢者に対する回想法は,認知症が治るなどの目覚ましい効果を期待することはできないが,生活の質向上に有効であることが明らかになった.

高齢者の健康維持における運動習慣と睡眠の役割・効果に関する一考察

― 先行研究レビューを通して ―

抄 録

わが国の平均寿命は世界最高水準となり老年期の期間も長くなった.その長い老年期を健康に過ごすことは個人にとっても社会にとっても重要になる.そのため,未病を維持し健康寿命を延ばすことの重要性が高まってきている.未病の調整に最良とされる睡眠は,疲労回復のみならず,精神の正常な機能保持に極めて重要な役割を担っている.一方,睡眠をとらないでいると体温の調整機能に異常が生じ肥満を来すことが知られている.一般に高齢者の実質的な睡眠時間は加齢に伴って減少する.結果として,60歳以上の約3割に何らかの睡眠障害があるといわれている.睡眠を改善させる要素として,薬物的治療を除き,午後に継続的に取り組む有酸素呼吸運動(軽い運動)が有用であった.健康寿命を延ばすには,発症した疾病を治療するだけではなく,発症させないための取り組みが必要であった.高齢者の健康度の測定には,対象者に負担を与えず連続して検査できる「眠りSCAN」が有効であった.

地域包括ケアシステムと日本版CCRC構想

抄 録

2000年にスタートした介護保険制度は,保険財政の悪化が深刻化し,2015年には介護保険制度の改正が順次実施された.改正では,医療から介護へ,機能訓練等により在宅の限界点を高める,高齢者を施設から在宅へ,生活支援サービスの提供主体の多様化などが地域包括ケアシステムの内容として示されている.他方で,地方創生に合わせて,都市部から地方へ高齢者が移住する政策が政府主導で推進されている.地域包括ケアシステムの地域の捉え方は,地方移住により構築される人的な繋がりが含まれることから,日本版CCRC構想と地域包括ケアシステムが融合し両輪の政策となることで,対象となる「地域」が地理的に限定されたものとしてではなく,人的な支えあい・繋がりのある関係を含めた「地域」へと広がる可能性がある.日本版CCRC構想は単なる人口減少と高齢化の対応策というだけでなく,元気な高齢者や要介護状態の高齢者が,より良い支援を求めて地方に移住し暮らす選択肢となるってくる.

ふるさと納税が地方創生に及ぼす影響

-鹿児島県出身の同郷団体に対するアンケート調査から-

抄 録

地方消滅が危惧されているなかで,地方に活力をもたらす制度としてふるさと納税が導入されている.近年は,この制度の受入額,返礼品納入件数のどちらも急増している.ふるさと納税は,幼少期を過ごした故郷などに対する貢献や恩返しであり,納税者の真摯な思いを活かす制度である.本稿では,鹿児島県の同郷団体に対する調査を通して,ふるさと納税の意義とそれによる地方創生の可能性及び自治体に及ぼす影響を検討した.本調査をとおして,鹿児島県出身者に対するふるさと納税の推奨が帰省する人や老後を故郷に移住して暮らす人の増加に繋がることを推測した.また,現在は自治体間の医療・介護サービスについて負担均衡が図れていることから,ふるさと納税の推進は,鹿児島県に複合的な恩恵を継続的に付与していくことが考えられる.ふるさと納税で得られた財源を活用した,地方創生に向けた継続的な投資を提言したい.