第1回 社内研修(Web研修)

2022年10月3日「高齢者疾患と緊急時対応」 古城講師による社内研修を開講しました!

今年度は「利用者の生活の質とスタッフの専門性の向上」について知見を深めています。その一環として、5回にわたり、オフィス藤田研修事業部 代表の古城裕喜様・古城順子様を講師にお招きし、新入社員を対象に社内研修を開催します。初回研修は、「高齢者疾患と緊急時対応」について古城裕喜講師にご講義をいただきました。

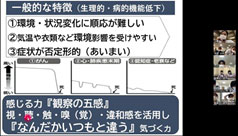

高齢者は、生理的・病的機能低下や五感(視覚や嗅覚等)を活かした観察が重要で、何気なくおこなっているご利用者との会話やバイタル測定のなかに多くの情報が隠れています。高齢になると体力が低下し、施設入所者では何らかの疾患を有しているのが普通です。心身の機能低下や疾患で自宅での生活が困難になり、通所サービスや訪問系サービスを利用し自宅で暮らしています。状態がさらに悪化すると施設入所を余儀なくされます。人が年齢を重ねて生じる「老い」の一般的な特徴についてご講義いただきました。

初めてサービスを利用するご利用者では、状態変化が生じやすく注意を要します。季節の変わり目や気温の変化が大きい時も同様で、体調の管理と変化に気付くことが重要になります。

認知症のあるご利用者では、適切な衣類の選択が難しく、身体に熱が溜まりやすくなることもあり注意を要します。ご利用者の小さな変化に気付くには、五感を使って「なんだかいつもと違う」と感じとる、気付くスキルが問われます。ご利用者の状態は「あれっ! 何かいつもと違うよね」と、日ごろとの違いを感じることで病気の予測や原因を探ることができます。

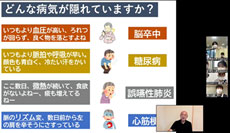

古城講師は、新人社員にどんな病気が隠れているかを質問されました。出題にあわせて「風邪」「インフルエンザ」等の回答があり、こんな病気が隠れているのではないかと、気付いた時が、病気の知識を深める契機になると学ぶコツをご説明いただきました。

脳卒中の兆候としてFASTを挙げられ、表情・呂律・不均衡な力が観察ポイントとなり、病気や服薬により観察ポイントが変化することを学びました。

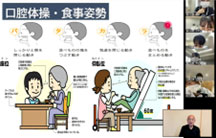

新人職員から、「病気の予防として誤嚥性肺炎を予防するためには、どのような予防法がありますか?」との質問があり、食事の姿勢を整えることの有用性をご説明いただきました。誤嚥予防として普段からおこなう口腔ケアや口腔リハビリは大切で、食事を食べる時の適切な食事姿勢を事例に挙げ、誤嚥予防としての姿勢の重要性をご講義いただきました。

口の中が弱ると病気につながり、日頃の口腔ケアは健康に影響を及ぼしていました。口と心臓は密接に関連し、虫歯や歯槽膿漏のある方は心臓病の方が多い傾向があり、口腔内の清潔は重要であることを事例で学びました。

食介は、ご利用者より目線を下げて介助することが大切で、ご利用者の目線を上げると、アゴが上がり、誤嚥リスクが高まることを学びました。

支援者が椅子に座る位置も大切です。これらを工夫すると誤嚥リスクを下げる効果があります。食事後の口腔ケアの準備や手順について事例を挙げてご説明いただき、どのようにしたらご利用者が気持ち良く口を開けていただけるか、援助法について古城講師よりご教授いただきました。

ご利用者とコミュニケーションを交えながら支援することは重要です。口腔ケアの方法よりも関係性が影響し、ラポールがあってこそ適切なケアとなり、その前提は「理解・共感」であることを学びました。ラポールの構築にはご利用者を深く知ることが基本となることをご講義いただきました。

生活支援員は、普段の関わりから小さな変化に気付くことが重要だといわれます。五感を用いていつもの表情や声掛けに対する返答を確認し、変化はチームで情報共有することで的を絞ったケアや早期治療につながることを学びました。今後は、研修で学んだことを活かし、適切な気付きにつなげたいと思います。古城講師、本日はありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も

徹底して行っています。