第2回 社内研修(Web研修)

2022年10月10日 古城順子講師による社内研修「認知症の方へのケア・アセスメントのポイント」

オフィス藤田研修事業部 古城順子様を講師にお招きし、新入社員を対象に「認知症の方へのケア・アセスメントのポイント」に関する社内研修をおこないました。

認知症ケアのアセスメントとして二つの視点をご講義いただきました。

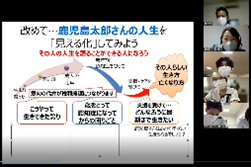

「尊厳」を一つ目の視点として、鹿児島太郎さんという認知症の方を事例として考察しました。その方の生活歴や家族構成、状態変化等の事前情報が提示され、情報を得た後に、何を考えて、どのような事を想像するかを、個人ワークで発表しました。新人職員からは「責任感が強い方」「周りの人に頼りたくない性格なのでは」「本人が思っていた身体の状態と実際に違いがあり残念な気持ちになっているのでは」などの意見が発表され、事前情報にない推察や想像がありました。参加している職員の推測で生まれた、その人らしさや人格 (Personhood:パーソンフッド) が想像されました。その人がおかれている状況や状態、生きてきたプロセス・過程を情報収集して、今その方がどのような気持ちでケアを受けているのかを考察し、人の気持ちを想像することが生活支援の基本であることをご説明いただきました。人は思いの全てを言葉に出してはくれません。良質なケアとは、ご利用者を普段から察し想像し続けることから生まれることをご教示いただきました。

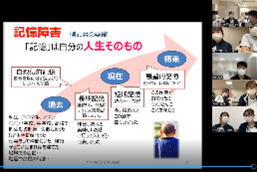

二つ目の視点は情報収集です。情報は時期を分けて想像することで、相手の気持ちを深く理解することができます。その人がどこで生まれ育って、若い頃はどんなお仕事をして、どのような時代を生きて来られたか。また、どのように家庭を支えて来られたのか。いつ病気やけがをしたのか。具体的な気持ちを分析し整理することで、生きてきた誇り、病気や怪我による困りごと、最後はどのように生きたいのかを想像できます。その方の何を観て何を察して一つひとつのケアを選択すべきかを検討しました。認知症に置き換えると、認知症の症状、障がいという視点が重要になり、どの種類の認知症で、脳のどの部分に異常があり、どのような特徴で中核症状が起きるのかを専門職として説明できることが必要であることを学びました。中核症状が原因で起きるBPCD(行動・心理症状)に対して、できるだけ早く環境や人間関係を改善し、その人の混乱や不安を取り除く支援が重要になることをご講義いただきました。

認知症や病気・障害として考えるのではなく、パーソン・センタード・ケアの考え方に基づき一人の人間として尊重し、その人の立場に立って考え、一人ひとりに寄り添い、気持ちを推察し想像することが重要になることを学びました。研修で学んだことを日々の支援に活かして、良質なケアを提供して参ります。古城講師、本日は本当にありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。