第3回 社内研修(Web研修)

2022年10月17日 古城裕喜講師による社内研修

「身体拘束 根拠(知識)を活用してニーズと向き合う」

オフィス藤田研修事業部 古城裕喜様を講師にお招きし、新入社員を対象に「身体拘束 根拠(知識)を活用してニーズと向き合う」に関する社内研修をおこないました。

新人職員は、入社から6ヵ月が経った現在までを振り返り、高齢者虐待・身体拘束について知見を深めました。生活支援員は、法の定めによりご利用者の意思に反した行動制限はできません。身体拘束の弊害は、抑制死に加えて、抑制で引き起こされる生きる意欲を失う精神的死が挙げられます。安全確保・治療遂行等として不適切な拘束をおこなうと、関節の拘縮、筋力低下、循環機能低下等の身体変化が生じます。たとえば、トイレに行きたいけれど連れて行ってもらえないというネガティブなイベントで検討すると、コントロールできなかった実体験とコントロールできなかったという思い込みを何度も追体験することで学習無力感につながります。このことが自尊感情を低下させ、自分を大事に思えなくなり、自分の行動が周囲の迷惑になるという思い込みや生きる意欲を失う弊害を生むことがあります。身体拘束や高齢者虐待は、人間らしさ(尊厳やほこり)を失わせ死に至ることがあり得ることをご講義いただきました。

生活支援員が守るべき生命倫理についてご講義いただきました。生命倫理には、①自立尊重原則、②善行(恩恵)原則、③無危害(侵害回避)原則、④公正(正義)原則の4つの原則があります。スピーチロックの事例をもとに、命が危ないことを守るべきか、本人の意向を優先すべきか、個人ワーク・グループワークで検討し発表しました。ワークを繰り返し、意見を擦り合わしていく過程で自己認識と他者認識のズレが生じました。ご利用者が望んでいるケアと私たちが提供するケアにズレが生じ、ニーズとケアのミスマッチが起きるメカニズムに気付くことができました。

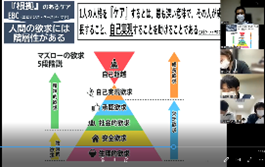

「ケアって何だろう」という課題をグループワークしました。ケアの語源は「気がかりを取り除く」(take care of)と言われ、それぞれ違う「気がかり」を想像し、幸福へつなぐ意味合いを含みます。自己認識と他者認識とはズレがあり、自己認識と他者認識を合わせた自他認識力が問われます。一方幸福は、他者との関わりや欲求に影響を受け、欲求はアセスメントの優先順位付けに活かせます。ケアをマズローの欲求5段階説で検討すると、一人の人格のケアは、自己実現へのケアであることがみえてきます。福祉施設における職員による高齢者虐待が社会問題化していますが、自己認知のズレが影響しているとも思われ、自分に原因があると疑い、認知・感情・行動を想像し、カンファレンス等で課題に気付くことが重要であることを再確認しました。

自分自身に問いかけ想像することからケアが始まるということ実践し、ご利用者と信頼関係を築いていけるように、今後も頑張っていきたいです。古城講師、本日はありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。