第4回 社内研修(Web研修)

2022年10月24日 古城順子講師による社内研修 「対人援助者としての接遇・マナー」

オフィス藤田研修事業部 古城順子様を講師にお招きし、新入社員を対象に「対人援助者としての接遇・マナー」についてご講義を頂きました。

介護や生活支援はサービス業であり、ご利用者に適切な態度や言葉遣いで接する接客・接遇という意識が求められます。不適切であれば苦情となり、クレームを引き起こすリスクがあり、事業所の不利益につながる要素になります。接遇は挨拶から始まり、適切な言葉使い、気持ちや感情を言葉に乗せて伝えることが重要です。主人公はご利用者であり「~させた」「~した」という伝え方は避け、ご本人が行ったことを伝える「~されました」が適しています。

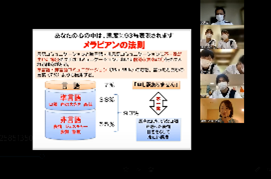

言葉以外でも表情・態度などの非言語コミュニケーションで伝えることが大切です。メラビアンの法則で示されるように、第一印象の約6割は非言語コミュニケーションで創られ、数秒で第一印象が決定づけられます。ご利用者の話しを聴くときは、話しを最後までよく聞き、全体像を把握する必要があります。業務中は難しいこともありますが、ご利用者の気持ちや困っていることを引き出すには傾聴は欠かせません。ご利用者の状態によって接遇を検討する必要があり、身体が不自由な方や高齢者などでは対応を変えなければなりません。同じ目線で話しをすることは最低限の関わりで、ご利用者によってはジェスチャーを取り入れ、目の不自由な方が白い杖を持っていたら反対側から話し、周囲の状況を説明するには時計角度を取り入れながら伝える必要があります。

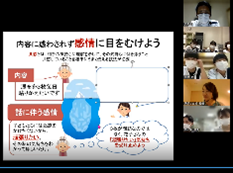

コミュニケーションをとる直前はご利用者の様子を観察し(評価的理解)、どのような感情なのかを分析し想像(分析的理解)します。そのうえで声掛けすると苦情につながり難く、気持ちを込めて対応するとご利用者も心を開き(共感的理解)、深い自分の思いや困っていることを理解できることをご教示いただきました。コミュニケーションの語源はラテン語「共有する」Communicare(コムニカーレ)であると言われます。ご利用者と職員の気持ちを共有することでラポールが強まり、お互いが歩み寄れることを学びました。

ご利用者と職員のコミュニケーション・マインド次第で話しの内容や結果が変ります。コミュニケーション技術には単なる接遇・接客の知識だけでなく、ご利用者を評価・分析し心に寄り添いながら態度や言葉を変化させるスキルが必要になります。そこに楽しさを感じとれる職業が生活支援の仕事だと研修を通して理解しました。今後も適切なコミュニケーション・マインドに努め、気持ちや困っていることを引き出し、よりよい支援につなげて参ります。古城講師、本日は、誠にありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も

徹底して行っています。