~レビー小体型認知症~

脳神経内科医師 黒野 明日嗣(くろのあすつぐ)先生

2022年11月25日(金)第三回 黒野先生による認知症ケア社内研修が開催され、レビー小体型認知症をテーマとしてご講義いただきました。

受講者は60名で、生活支援員、理学療法士、看護師、ケアマネジャー、相談員として認知症に関わっているスタッフです。

【レビー小体型認知症とは】

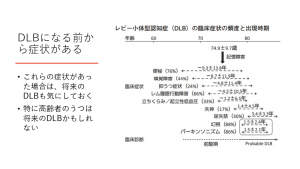

レビー小体はパーキンソン病からみつかりました。レビー小体型認知症は、パーキンソン病と同じαシヌクレインが細胞内に蓄積して起こる病気です。パーキンソン病を先に発症して次に認知症を発症する人と、認知症を発症してからパーキンソン症状が出る人がいます。ですので、パーキンソン病とレビー小体病は同じ疾患群なのではないかと考えられています。パーキンソン病は、αシヌクレインのきれいな結晶が脳幹部の黒質に局所的に蓄積することで起こり、脳全体に広がるタイプはレビー小体型認知症になります。

パーキンソン病は、脳幹部の中脳にあるドパミンを合成する細胞が壊れ、ドパミンが不足することで発症し、「振戦」「小刻み歩行」が起こります。レビー小体型認知症では、脳全体にレビー小体が広がり、「幻視」「思い出せないという記憶障害」が本質的な症状として出現してきます。レビー小体型の8割の方にパーキンソン症状が出現します。

【レビー小体型認知症の本質Ⅰ】

(幻視と思い出せない)

レビー小体型認知症の記憶障害はアルツハイマー型認知症と異なり思い出せないという特徴があります。一旦記憶できる点がアルツハイマー型認知症と異なります。ですから「幻視」について患者に尋ねると、具体的な出来事として教えられる期間があります。これは一旦記憶できるからで、最初から記憶できないアルツハイマー型認知症では幻視について患者本人が語ることはありません。事例を挙げると、「蜂が飛んでいる」「電信柱の横に白い服を着た女性が立っているから危なくてしょうがない」「毎晩牛が入ってくる」など、対象者はありありと感じています。幻視は何もないところにありありと現実のように本人は感じていますので、まずは否定せず関わります。一方で支援者には全く見えませんので、「見えているんですね、でも残念ながら私には見えないんです」と半分肯定して半分現実を伝えるようにします。ただ幻視はケアでは難しい点があり、薬物療法の対象になります。幻視で怖がる場合は薬物療法を考えますが、怖くない幻視(例えば死んだ旦那さんが現れて嬉しいなど)はそのまま放置することもあります。「幻視」は9割の患者で確認できるので、レビー小体型認知症の可能性を考えるのに必要な症状でもあります。(あれば可能性が高まり、一方でないからといって否定は出来ない)

パーキンソン病では「動いていない幻視」が多い傾向がありますが、レビー小体型認知症では「動く幻視」が多く、さらに「錯視」が加わります。「錯視」は、そこにあるものが違うものに見えてしまう現象で、上着をハンガーにかけていたら「人が浮いて見える」、或は、「人が立っているように見える」など、そこにある物が違う物に見える見間違いになります。何もないものが見える「幻視」とは本質的に異なります。そこにあるものを見間違うので、ケアとしてはそのものを見えない場所に移動することで改善できます。

HDS-R・MMSEなどの認知機能検査を用いて語想起障害(桜猫電車の二回目)を調べると、アルツハイマー型認知症では早期に0点になりますが、レビー小体型認知症では他の認知機能が落ちる中、しばらく0点にならない方がいるのも特徴といえるでしょう。

もう一つ重要な所見としてレム睡眠行動異常が上げられます。これは寝ているときには動けないはずのロックが外れてしまい、行動できてしまう現象です。「はっきりとものを言う寝言」が特徴で、一部の方は例えば夢の中で相手と戦っているのですが、寝ているのに身体が動けるので、隣で寝ているパートナーを蹴ったりしてしまうことがあります。寝言の内容は様々で、記録しておくと家族との話し合いで昔の出来事とつながる場合があります。レム睡眠行動異常は診断基準にも含まれていますので重要な所見になります。

【ケアの方法】

レビー小体型認知症の「錯視」はケアで対応できますが、「幻視」になるとケアでは対応困難になります。「幻視」の対応は、対象者に事実を伝えて理解してもらう「半分受入れ、半分違う」を用いて対象者に伝えます。一方、「幻視」のなかで会いたい人に会えている場合など、対象者にとって良い「幻視」であれば、そのままのほうが幸せなことがあります。対象者が「幻視」を見てどのように感じているかを引き出し、対応を検討する必要があります。不安を感じているレビー小体型の方は怖い幻視を見やすいという研究結果もありますので、普段から安心させるケアは認知症の方を見る上で共通して重要なことだと思います。本人にとって悪影響を及ぼす幻視であれば、ケアだけでは難しく、薬物療法を検討することになります。ドネペジルで消えることが多いので認容性があれば最大量の10mgまでまずは試してみることになります。それでも難しい場合は抗精神病薬の使用に踏み切りますが、副作用との兼ね合いがあり、しばしば治療に難渋します。粘り強い薬物調整が求められます。

【対象者との対話】

対話と会話、声かけは異なります。対話は一対一で目と目を併せて話をする、交互に話しすることをいいます。意識しないと、スタッフはご利用者と会話あるいは声かけという、一方通行の話をしてしまいがちです。対話でないと認知症の方の不安を解消することは難しいのではないかと思います。もちろん忙しい日々の仕事の中で毎回対話をするのは難しいのですが、その日のうち一回でも、短い時間でも良いので対話ができるといいと思います。私は患者さんのそばに座って対話する時間を作れるように努力しています。

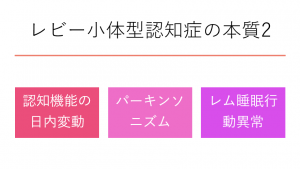

【レビー小体型認知症の本質Ⅱ】

レビー小体型認知症には、「認知機能の日内変動」「パーキンソニズム」「レム睡眠行動異常」が症状としてあります。

・日内変動は、気分の変動のことではなく、意識レベル・集中力の変動のことを指します。ご家族がこの変動のことを知らないと、わざとやっていると感じてしまいますので、専門の職員がしっかりと説明し、家族の安心に繋げ、ご利用者と家族の関係が壊れないようにする必要があります。

・パーキンソンニズムは、無表情や前傾姿勢、振戦(レビー小体型認知症の場合振戦に左右差がないのがパーキンソン病との違いになります)、姿勢反射障害、飲み込みが悪くなる特徴があります。

・レム睡眠行動障害は、通常体が動かないはずのレム睡眠時に身体が動かせてしまう症状をいいます。夢の中でしゃべっていること、動いていることがそのまま動けてしまいます。一緒に寝ている人ははっきりとした寝言で眠れなかったり、蹴られたりたたかれたりすることもあります。家族は病気との関連を知らないので私たちが家族に尋ねないと教えてくれない場合が多いです。入所されている方の場合は夜間の睡眠状態を気をつけて観察する必要があります。

【レビー小体型認知症の問題点】

レビー小体型認知症は、認知機能よりも運動機能が低下します。運動機能の中でも、最初に嚥下機能低下がみられることが問題です。

嚥下機能低下がみられたら、食事低下で生じる低栄養への対応として、ご家族へ5つの中から1つ選択してもらうことが必要になります。

➀胃瘻経管栄養

②鼻腔経管栄養

③中心静脈栄養(IVH)

④点滴

⑤自然(何もしないとこうなりますという説明)から選ぶことになります。

①が延命効果最大で徐々に短くなり、⑤が寿命です。つまり、⑤以外はすべて延命になります。何か処置をしないと寿命が短くなるというのは間違いで、あとどれくらい延命したいのかというのがこの選択の重要なポイントになります。さらに踏み込むと延命によって本人はどういう時間を過ごしたいのか、それを本人が望んでいるのか、それによって本人は幸せなのか、が一番悩むべき事柄になります。そしてもう一つ大事なことは5つのどれを選択しても正解であることであり、スタッフは本人・家族の決定を全力で支援する必要があります。

本来は本人がこの5つの選択肢から選ぶ必要があります。ですので、病初期でのまだ自己決定が出来る段階から本来はACP:アドバンス・ケア・プランニングを行なう必要があります。本人が決められない状況の場合、ご家族による代理判断を行ないます。この際重要なのは家族が本人の意思を代弁しているかどうかです。

ACPを確認する時、ご家族が、「私は~」という主語で話された場合は、それは自分の意見であってご利用者の意向を代弁していません。ですのでスタッフが「お母さんは・お父さんは~」と、主語を転換して問いかけ、ご利用者の代弁者になるように支援する必要があります。ACPは何度もすべきものであり、重要なのは決定事項ではなく、その決定に至るプロセスです。そのプロセスを通じて家族はご利用者の気持ちになり、よりよい選択をするようになっていきます。そこに付き合っていただきたいと思います。

【胃瘻は必ずしも悪くない】

個人的な経験でひ孫と一緒に暮らしたいといっていたADの方のご家族はそれを実現すべく、胃瘻を選択され、自宅に帰られました。訪問診療でお伺いしましたら、同じ布団でひ孫と一緒に寝ておられました。この方にとって、胃瘻は本当にいい選択だったと思います。一方で特養に訪問した際に胃瘻部屋がありました。私が残念に感じたのはこの部屋の方々の家族はどれくらいの頻度で会いに来られますかとスタッフに聞いたところ(コロナ前の自由に面会できる時期の話です)、数年に一回かな、会いに来られない方もいると聞いたときでした。生きていてくれるだけで良いというのは子供たちの考え方であり、本人がそれで幸せなのだろうかと疑問を持ちました。

大事なことは、胃瘻はただの道具です。いい使い方もあればそうでないときもある、どう使うか、それによって何が良いのか悪いのか、よく考えることなのだと思いました。

総括として、レビー小体型認知症だけではなく、他の認知症でも個々に症状が違い、その人がおかれている状況によっても認知症ケアは違うことのご説明がありました。認知症は個別性の高い仕事であり、ケアの中でも一番難易度は高いと思います。そこにはクリエイティブさが必要になります。新しい知識を元にしたクリエイティブな仕事を期待しますと、温かいメッセージをいただきました。

レビー小体型認知症の本質からスクリーニング・ケアを学び、嚥下機能低下による人生の締めくくりを如何に捉えるかという深いテーマを考えました。ACPとして、その意味は理解していたものの、本人主体の意味は、理解として十分な水準に達していなかったことを認識しました。「幻視」が対象者にどのような影響があるのか、或は、どのように感じているかを引き出すのか、手法と能力如何でケアは大きく変わることをご教示いただきました。

黒野先生、お忙しい中、ほんとうにありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。