BPSDからチャレンジング行動へ

脳神経内科医師 黒野 明日嗣(くろの あすつぐ)先生

2024年3月8日(金)第4回 黒野先生による認知症ケア社内研修が開催されました。

生活支援員、理学療法士、看護師、ケアマネジャー、相談員として認知症に関わっているスタッフの約50名が参加しました。

BPSDからチャレンジング行動へ

今回はニコニコタウンきいれで起きている認知症に関する困難事例を事前に黒野先生へお渡しして、それらを中心にご講義して頂きました。

①認知症

・頻繁に椅子から立ち上がるので困ります

・急に大声を出すのでなんとかしてください

・家に帰りたがるのでお薬調整してください

・易怒性が高いので薬をお願いします

・こちらの指示に従ってくれません など

「しょっちゅう椅子から立ち上がるので困ります」と皆さんが相談されたとして、解決方法を数分考えてもらい発表してもらいました。

「立ち上がる理由を聞いてみる」

「役割がなく手持無沙汰になっているのでは?」

「何か行きたい場所があるのではないか?特別な事をするのではなく付き添う」

「トイレに行きたい事を、違う形で訴えているのでは?」など他にもたくさんの意見が発表されました。

スタッフからすると「座ってほしい」と思うわけですが、本人がどう思っているということを切り口として考えていかなければならないのです。

少し考え方を切り替えみると、転倒さえしなければ座ったり立ったりすることは、、むしろ下肢筋力のトレーニングに結びつくので、実は悪いことではないのではと考えることでできます。立ち上がらないようにするケアは本人にとってあまりいいことではないということが分かってきます。

まず皆さんに言えることは、お薬で出来る事は鎮静することしかできません、難しいことではありますがケアする中で取り組みを行っていくことが最優先だと考えられます。

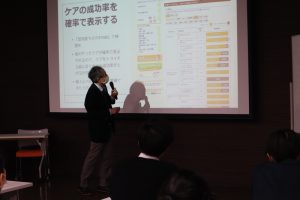

ケアの良いところはベテランも初心者も実はアイデア勝負で差がないんです。利用者様の病名や生活歴など詳しい情報が分からなくても、実はあまり関係がないケースもあります。

皆さんが相談したいと思ったときに、少し振り返ることを行って、これは「問題行動」「行動障害」「BPSD」のどの立場で考えていたのか気付いてもらうと、より自分の考えの幅が広がり、それに伴い解決できる幅も広がることになります。

BPSDという言葉は医学用語に近いので、どうしても医療という方向に考えやすくなりますが、行動障害という言葉の方が認知症の患者さんに寄り添うという事に近い考え方でした。

チャレンジング(Challenging Behavior)行動の捉え方としては、認知症の方は今ある現状を何とか変えたいと思ってチャレンジしているという事です。その場の行動の原動力が認知症の方の中にはあります。一生懸命チャレンジしていることが、いわゆるBPSDと医学用語では言われているのです。

本人のことを深く知っていくことで、なぜそのような行動を思い至ったことが分かり、その行動に対する根っこに対してケアすると治まるという方法論になっています。

②幻視

・レビー小体型認知症、幻視が日常的にある

・年をとったおじさんとあばさんが自分のベッドでおしっこをしている

・障子の窓からおじさんが出入りする など

レビー小体型の幻視は動くものが特徴、パーキンソン病の幻視は止まっていて少しカラフルなものが多いです。幻視という事は何も無いところにあたかも何かあるように見えることなのです。幻視に対してはお薬で解決することがあるので、本人にとって都合が悪い幻視の場合は、お薬を処方する場合があります。

レビー小体型認知症の方は、被害妄想も出やすい傾向にあります。妄想は訂正不可能と言われています。BPSD分類で1~3群の中で1群に当てはまる症状(幻覚、妄想、抑うつ、不眠、不安、攻撃、徘徊、不穏)がレビー小体型認知症に多いので、医療の力が必要になってきます。

しっかりと観察して推論してパーソン・センタード・ケア、すなわちその方を中心に考えていくことが、認知症ケアでは最も重要なことなのです。

認知症の方について問題行動(介護者が困るという考えで問題行動)→行動障害(行動に対して理由があるのではという視点)→中核症状(周辺症状)としてとらえられるようになり、医学に基づき神経細胞の障害でるのが中核症状、その障害で周辺に与える影響がBPSD(認知症の行動・心理症状)という考え方になります。

参加者の皆さんは個別でたくさんの経験をされていて、上手くいったケースも知ってらっしゃるので、グループで様々な課題に対して一緒に取り組むと、答えに近づけることが出来ると考えています。

これからも仮説を立ててチャレンジング行動に対して取り組んでいき、失敗することも大事にな経験なので、その事を声に出したり記録に残して皆さんで共有し、ディスカッションをし続けていってください。

黒野先生、今回も本当にありがとうございました。 次回もよろしくお願いします。

※研修は出席者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒・室内換気を徹底し行っております。