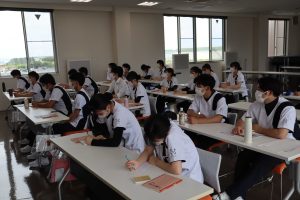

第6回 新入社員研修

利用者の望む援助・利用者主体

利用者の望む援助とはどういうことでしょうか?「利用者様優先の介護」「利用者様がやりたいことや今やっている事の継続を支援する事」「利用者様の今の状態を理解して、それに伴った接し方を行う」「利用者様の立場に立って支援する事」など多くの意見が有りました。利用者様の価値観が自分の価値観と違った時にそれをどのように受け入れられるか、福祉は実践学になります。糖尿病の利用者様が「甘いもの食べたい」と言われた時に看護師さんから「あの人は糖尿病があるから甘いものはダメだ」と言われた時にどうしますか?看護師は自分達より医療の面では専門性は高いです。このように甘いものを止められた場合に、利用者主体をどうするかが私たちの問題です。

生活の場は自分で自分を管理している為、利用者主体とは利用者様は「○○したい」と生活の場で言われ、考える事が出来ます。医療の現場で訴えられた場合は、他者管理の世界になる為、いくらお願いされても医療の現場では勧める事は出来ません。介護とは場所によってサービス提供の内容が変わり、それだけ介護とは複雑であるとお話しされました。利用者様の希望に沿う支援の提供は病院での生活と老人保健施設での生活、特別養護老人ホームの生活を考えた場合には、同じ方法では上手くいきません。それぞれの場所によってサービスを使い分ける事が求められるとご教授頂きました。

発達段階による介護方法の違い

認知症の方が「死にたい」や「もう何も食べない」などの訴えがあった場合に利用者主体であればどうしますか?相手の意思を尊重するのであれば「食べなくていいです」とお伝えするはずです。皆さんは「今日ご飯食べたくない」と思った時に夏バテをしていた場合、冷たい物やサラッとした物を食べたいと思った事はないですか、自分達がそう感じる事があるのであれば利用者の方々も同じことが考えられます。「食べたくない」理由の裏側にはこのような思いが隠れているかもしれません。ご飯が美味しくない場合、お茶づけにしたりソーメンにしたりして食事をとる事があります。わたしたちはこのように声に出して食べたいものを伝える事が出来ますが、利用者さまよっては言葉で伝えることが難しい方もいらっしゃいます。このような時には私たちが相手の方の気持ちを汲み取り、対応することが同じ利用者主体であっても関わり方は変ってきます。利用者主体の訴えについては実行するときに、私たちはその訴えに対してアレンジを加えながら、このレベルの人にはこのような関わり方やサービスの提供内容を変え実行することが求められます。このように介護方法の発達段階の違いによってサービス内容を変える事は学ぶことが重要とされ、学びがなければ10年経っても何も変わりませんとご指導いただきました。

今回のカリキュラムにて、利用者の望む援助や主体制について学びを深める事が出来ました。認知症の方の訴えに対しての関わり方や相手の思いを汲み取る能力の大切さを改めて学ぶことが出来ました。多くの利用者様との関わりの中で、難しく感じる事がありますが、田中講師のカリキュラムが今後の自信に繋がります。

研修で学んだ事を活かし、一人一人に合ったサービスが提供できるようにこれから頑張ります。

田中先生、本日はありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。