第1回 中堅スタッフ社内研修(Web研修)

2022年12月5日「事例を通じ観察力を身につける」価値観と向き合う 身体観察の視点

ニコニコタウンきいれでは、ご利用者のQOLを向上させ、スタッフの専門性を高める多くの研修をおこなっています。その一貫として、リーダー・主任社員などの中堅スタッフを対象とした社内研修を各年度7回開催しております。本年度はオフィス藤田研修事業部 古城裕喜様・古城順子様を講師にお招きし知見を深めて参ります。第1回研修として、古城裕喜先生より「事例を通じ観察力を身につける」についてご講義をいただきました。

古城裕喜先生は、主任介護支援専門員・看護師・鹿児島県介護支援専門員指導者の資格を有し、介護労働安定センターキャリアパス研修等講師・訪問看護師養成研修講師・鹿児島県介護支援専門員理事・地域ケア会議スーパーバイザーを担っておられ、古城順子先生は、介護支援専門員・看護師・鹿児島県認知症介護指導者の資格を有し、鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会理事長・介護福祉士ファーストステップ研修等講師・訪問看護師養成研修講師を担っておられます。

そもそも中堅スタッフには、ご入居者の身体状態を把握し体調の急変を感じとれる、気付くスキルが求められ、スタッフへの指導力が問われます。なかでも難しいのは、身体観察から急変を気付くスキルをスタッフに学んでもらう指導力です。今回は「気付きを学ぶ」をテーマに、観察力・価値観・身体観察についてご講義いただきました。

身体状態を把握し体調の急変を感じとるには、スタッフ自身の気付きが何より重要で、気付きを踏まえた考えた行動が問われます。そこで、全体像の理解度を確認する研修がはじまり、事例を通して思考や教育のトレーニングをおこないました。

桜島花子さん92歳 要介護4 趣味はカラオケ 既往歴:認知症、脳梗塞後遺症、高血圧、骨粗鬆症、2型糖尿病 ADL:寝返りや起き上がり軽介助、車椅子移乗し日常生活に見守りなどの支援を行っています。今日のレクリエーションはカラオケです。桜島さんはカラオケが大好きで、誘うといつも「ありがとう」と笑顔で参加されますが、今日は「なんだか調子が悪いです」と断られ、顔色も幾分悪いように感じられます。ここでの対応を検討しました。

受講者から「バイタル測定をおこない、桜島さんの気分不良の状態確認をおこないます。そのうえで主任へ報告を行い看護スタッフへ状態の報告をおこないます」との発表がありました。ここで大事なことは、桜島さんの訴えはバイタルサインだけではないことです。指導者は桜島さんの訴えを伺ったうえで、確認すべき内容をスタッフに依頼する必要があります。一方、「バイタルサインを取って、桜島さんの意見を聞いてください」では、指示的な働きかけになり、学びは深まりません。バイタルサインは何故取らないといけないのか、客観的な情報のほかに桜島さんの意見を聞かないといけないのかについて、主観的な情報の有用性を伝えるべきで、情報収集について、主観的な情報と客観的な情報を活かした検討を一緒におこなうことが問われます。

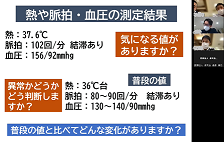

二つの情報が何故必要なのかをスタッフへ伝え、情報と共に「そうなんですね」と理解できる働き掛けが重要になります。バイタルサインは、37.6℃、脈拍:102回開/分結滞あり、血圧:156/92mmhgとあり、この数値で違和感を覚えませんかと尋ね、何処の数値が気になるかを学びます。

データから推測されることは、介護現場の37.6℃は、感染症やコロナウィルスに注意すべき値であることです。緊急時対応が必要な場合では、自分のマスクやフェイスシールド、他の人たちとの距離を確認し、緊急事態の宣言の判断が問われます。異常かどうかを判断するには、普段の値との比較も必要になります。教育的に関わるには、指示はせず、質問形式でスタッフに問いかけます。追い詰めるような質問は勿論避けます。ニッコリ笑いながら「どう?この数値」「37.6℃って微熱だね、気になるね」「脈拍も102回1分間に100回を超えるとなんていう脈だったかな?」と尋ねます。「頻脈ですかね」と返答が返ってきたら「おお、すごいね、頻脈だね。ということは専門職に情報をつなげないといけないよ」と問い掛け、適切な関わり方を指導します。学びは学校で教えてもらえますが、教えることは学んでいませんし、どのように働き掛けたら興味を持ってもらえるかも学んでいません。従って、社内研修として知見を深めることも大切ですが、職員間でプレゼンテーションをおこない、どのような関係性を持ったら桜島さんの主体性が保たれるのか、或は、どのような支援が適するのかを、スタッフと検討し合いコーチングスキルを高める必要があります。桜島さんの事例で、プレゼンテーションの手法を用いて、聞く力、示す力、気付く力を鍛え、コーチングスキルを高めるトレーニングをしました。

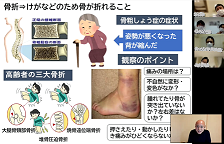

次に骨折について学びました。骨折の発生と性差について、受講生から「骨折は女性に多い」という意見がありました。理由のひとつに、女性は閉経後にエストロゲンの減少から骨の吸収を抑制し骨粗鬆症になりやすいことがあり、観察ポイントとしては、痛みの部位と程度を確認し、その部位の熱感や腫脹など、見た目の左右差や色の変化が無いかを探り、生じた原因の確認が必要になるとした意見が挙がりました。

古城先生から普段気を付けていることや工夫していることへの質問があり、「転んでしまったら、どこを打ったのかなど、状況確認をしっかりおこなう」「現場の状況を確認し、骨折の可能性があるかを確認する」「圧迫骨折など、時間が経過していて原因がどこにあるのか分からないケースでは、既往歴を確認し骨粗鬆症があるのか、日常の行動を確認しドンと勢いよく椅子に座る様子がないかなどを聴き取りしながら情報収集します」など、状況確認や可能性、既往歴の確認に関する回答がありました。

古城先生は、女性は骨粗鬆症があり骨折しやすく、エストロゲンが挙げられた経緯に触れられ、根拠に基づいた説明だと、「あーなるほどですね」と想像や理解が容易になり、興味につながることを学びました。たとえば、転倒発見時の対応に「何処を観察すれば良いかよく分からなかった」という場面があったとすると、この時が学びを深めるポイントになります。悩んだ骨折の観察について「どうだった?」と尋ねます。「観察のポイントが良く分からなかったんです」となると、「一緒に調べてみようか」と声掛けし一緒に調べる姿勢が指導のポイントになります。支援の仕方に悩みを感じている時や何か改善したいと感じている瞬間が教育のポイントであり、スタッフが育つ指導のポイントにもなるとご教授いただきました。

大事な事象は根拠に基づき「なるほどですね」と腑に落ちることが学びを深めることになります。「なんか分からないけどこうしたら良いのよ」という指導だと学びは深まりません。「なるほどそうだったんだ」と理解できる指導が大切になり「女性は骨折しやすいから注意してください。ドスンと座らないようにしてください。それは、閉経後でエストロゲンが…」と説明することで「なるほどね、だから女性は骨折しやすいんだ」と腑に落ちる指導につながります。フィジカルアセスメントを用いて直接触れながら、或は、対話を通じて、ご利用者の状態を予測して観察を深める指導が重要になるとご教示いただきました。

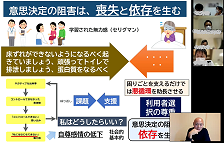

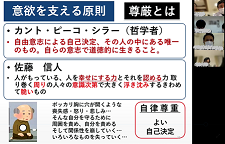

QOLをマズローの階層説で捉えると、基本的欲求である食事、入浴、排泄、転倒しないなどの安心・安全は基本的欲求への支援になり、その上の社会的欲求は自分の価値観で選択します。ここでは、客観的な情報と主観的な情報に基づき、その人の語りに耳を傾け欲求を理解するナラティブアプローチが大切になります。語りに寄り添った支援が重要視され、たとえ少々危険があっても「家族とお正月を自宅で過ごしたい」「癌があるけど来年の3月は子供の結婚式に出席したい」などの強い思いには、思いの検討が必要になります。これらの検討が質の高い教育にもなることを学びました。

生活支援員は、普段からご利用者と適切な関係を保つことで一人ひとりの小さな変化や思いに気付くことができます。気付かないと支援の質は下がります。気付きにつながる観察力をスタッフに習得してもらうには、指示的な指導はせず、支援に失敗した時など、課題を見い出した時に尋ねながら根拠に基づいて説明することが重要になります。さらに、変化はチームで情報共有することで的を絞ったケアや早期対応や治療につながり、気付きの質を深めることをご教示いただきました。

今後は研修で得た知見や指導法を活かしてスタッフ指導に尽力し、良質な支援につなげて参ります。

古城講師、本日はありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。