第2回 中堅スタッフ社内研修(Web 研修)

2022年12月12日 古城順子先生による社内研修

「コミュニケーション」認知症ケア

今回のテーマは「コミュニケーション」です。認知症ケアの分析から共感的理解の学びについて古城順子講師よりご講義を頂きました。

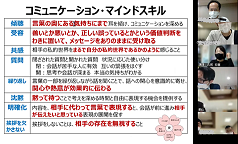

コミュニケーションは、認知症の方のケアの基本の「キ」です。プロセスを踏むことでご利用者やご家族そしてスタッフと知覚や感情、思考の伝達が図れることを学びました。

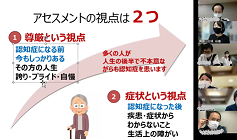

認知症のアセスメント視点は2つあります。1つは尊厳という視点になり、認知症になる前の人生を私たちが知っているか、否かが重要となります。私たちがその人の人生を深く知っていることが、尊厳を支える支援に繋がりになります。2つ目は症状という視点です。認知症になった後、病気としての視点だけでなく脳の部位からの分析が必要になります。

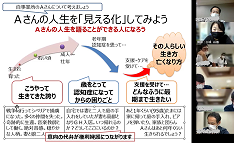

古城先生より各事業所で認知症を患ったご利用者を思い浮かべて、事例のAさんがどんな所で生まれ育って、どのような仕事をされて、どのようなご家族と過ごされたか、認知症を患ってどんなことに困っているのか、支援を受けてどのように最期を生きたいかを発表しました。「これまで仕事を頑張ってきたことが誇りで、歳をとって認知症になり現実なのか夢なのか分からない状況で不安を感じている」「みんなに迷惑を掛けるような生活をしていることが、ひょっとしたら自覚があるかもしれない」「仕事の誇りは失わず、出来ることは自分でやりたい気持ちがある」「好きな事をしながら、役に立ちたいし、たまには家に帰りたい」などの意見が出され、その人の気持ちの捉え方が大切になることがみえてきました。Aさんの人生を「見える化」することで、「困りごと」「最期をどう生きたいか」が分かります。さらに言語化することで、チームで共有出来るようになり、意見を出し合うことに繫がりました。なかでも、「あーこれが、この方の誇りだよね」という誇りに関わることがこの人の尊厳に最も近いことを学びました。

介護保険の理念である、人間の尊厳の理念に立つ社会保障の体系として、高齢者の自立を支援し、人生の最期まで人間として尊厳を全うできるよう支援することとありますが、尊厳を後輩に説明する時、「見える化」することで、相手に伝わりやすく、先輩として後輩への説明しやすくなります。その人の尊厳をみんなで共有することで、より質の高いサービス提供に繋がることを学びました。

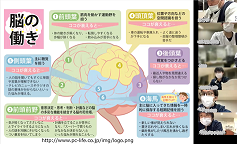

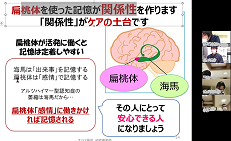

次に脳の構造について学びました。認知症の症状には違いがあります。アルツハイマー型認知症は、海馬から萎縮が始まり、その後全体的な萎縮に広がります。海馬は側頭葉の内側にあり、数秒から十数秒前の記憶、すなわち短期記憶を司る所になります。海馬が萎縮することで覚えられない症状が発症し、新しい出来事や置き忘れ、鍋焦がしが起こったりする記憶障害や、側頭葉の萎縮に繋がる人もみられます。側頭葉は耳の近くにあり、萎縮が進むと側頭葉は言葉の意味や、言葉の解釈が出来なくなる症状が発症します。人の話を聞いても、単語や言葉が理解できなくなります。この症状は前頭側頭型認知症の方に多くみられ、側頭葉中心の意味性認知症とも言われます。側頭葉が萎縮すると言葉の意味が分からなくなります。

アルツハイマー型認知症は、海馬から頭頂葉に萎縮が進みます。古城先生より頭頂葉について「ドラえもんは頭の上に何を付けていますか?」の質問があり、タケコプターを例に挙げて、タケコプターは行きたいところに連れて行ってくれる道具で、あっちの方だよ、こっちの方だよとナビゲーターの役割をしていることをお話しになりました。これを視空間認知といい、地図の中で喜入町は鹿児島県のこの辺だよね、ニコニコタウンの中でグループホームはココ、デイサービスはココなどの位置関係やテーブルの上のパソコンの位置関係などの視空間の認知についての説明がありました。

頭頂葉が萎縮は、アルツハイマー型認知症の初期から中期にみられます。身体が揺れる感覚や、後ろから声を掛けられたらフワッと身体が浮いてしまう感覚が発症します。車の車庫入れが上手くできなくなる、良く道に迷ってしまい徘徊につながることもあります。整理整頓が出来なくなった時や、「ちょっとふわふわするよね」などの言動があった場合には、頭頂葉の萎縮を疑います。後頭葉の萎縮はレビー小体型認知症が多くみられます。後頭葉は目から入った映像の情報を映像化する働きがあります。目がプロジェクターで頭の後ろがスクリーンにたとえて考えると、スクリーンに傷がつくと、眼から入った情報が違うものに映し出され、幻視が発症します。レビー小体型認知症に幻視がみられるのは後頭葉の萎縮によって映し出された映像が、違うものに映し出されることに因ります。そして恐れを抱くようになります。古城先生は「電柱の上に人が立っている」という事例を挙げられ、「えー」っと一回驚き、「危ないですね」と伝えて、次に「じゃあ、ちょっと注意してきますね」と言ってその場を一旦離れて、戻ってきてた時に「電柱の上に人が立ってると思ったら、なんか珍しい鳥が止まってました」と伝えると「良かった」と相手が安心する事例など、支援の仕方についてご指導いただき、結果として丸く収まる対応が大切になることを学びました。「大丈夫ですよ、見えないですよ」と否定する対応ではなく「わかりました。確認します。大丈夫ですよ、心配しましたね」と相手の気持ち受け入れることが重要になります。

一方、妄想の症状は、なかなか消えることがなく、向精神薬などの治療も検討し、服薬で症状を和らげることも選択すべきです。前頭葉は運動機能の働きがあり、手の動き、食べ物を飲み込む動き、足の動きなど、筋肉を動かす働きがあります。前頭前野はおでこの所にあり、その人のリーダーになる部分になります。意思決定や思考、判断、計画などの多彩な機能を総合する脳の司令塔とされ、この部分の萎縮は、前頭側頭型認知症やアルツハイマー型認知症の中期から後期にみられます。リーダーを失い、どうしていいのか分からない状態に、「こうですよ」と言われても、うまく判断できず「いや、違う違う」と言われたり、「あーもう腹が立つ」とすぐ怒ってしまったりと気が短くなる傾向がみられます。冷静に話がきけなくなったり、暴言を吐いたりしてしまう言動に繋がりやすくなり、ここでは「尊厳」を大事にする支援が求められます。その人が一生懸命しようとしていることを大事に取り扱うのが効果的で、「一生懸命しようとしていることがなかなか上手くいかないですね」「歳とることはつらいですね」と伝えることが相手との共感に繋がり「私も同じ道をいくと思います。みんな行く道ですよね」と会話することが重要になります。

脳の分析的理解を深め、中核症状をどの様に捉え、症状の特徴を理解し、場所によって異なる症状を知り、脳の萎縮によって起こりうる症状と照らし合わせることで、何型の認知症なのかを理解することが重要になることを学びました。脳の器質的変化、症状の出現、生活における障害が何なのか、周囲とのズレが何処にあるのかを分析的な理解を深め、より良い生活支援に繋げていきたいと思います。

今回のテーマであるコミュニケーションを通して認知症ケアを学び、ご利用者の尊厳について、生活歴からご本人の誇りは何か、尊厳を守りながら生活支援が出来ているか改めて振り返る研修となりました。共感的理解や分析的理解、認知症の症状の違いや脳の萎縮によって一人ひとり異なる症状を理解したうえで、今後も専門性の向上と、より質の高いサービス提供に努めてまいります。古城講師、本当にありがとうございました。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。