第3回 中堅スタッフ社内研修(Web研修)

第3回 リーダー・主任社内研修(Web 研修)

2022年12月19日

今回のテーマは「身体拘束」です。3つのロック、倫理や権利擁護について古城裕喜先生よりご講義をいただきました。

身体拘束は、何らかの誓約や条件を付けて自由にさせないことを語源としています。介護保険では、一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限と位置づけられています。具体例としては、衣類または面入り帯等を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を制約することを指します。身体拘束の概要を学び、身体拘束のリスク、引き起こされる弊害、身体拘束を避けるべき意味を考える研修となりました。

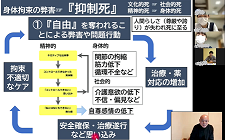

カンファレンスで議論になる「ご利用者の危険を減らす」「限られた人員で介護する」ための拘束について検討しました。参加者からは、「身体拘束の持つ人権侵害の側面」「行動制限により失う尊厳と生きる意欲」「介護の目指す自立支援から身体拘束はダメである」など、そもそも禁止されているとの意見がありました。

治療目的の身体拘束について検討しました。介護士が感じる人間らしさや尊厳への弊害は、対象者のこだわりへの制限ともいえます。高齢者介護においては、「あぶないな」「危険だな」と感じる、健康や命と向き合うことがありますが、それだけでご利用者の行動制限はできません。ご利用者の自由を制限するとはその方がこだわっていることへの制限として、身体的弊害、社会的弊害など、さまざまな弊害を検討すべきです。こだわりは、そのひとらしさともいわれ、ご利用者の選択への制限として捉えるべきです。

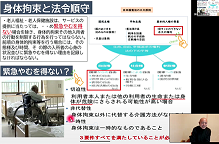

身体拘束で代表的な3つのロックを学びました。一つ目は「スピーチロック」、2つ目は「ドラッグロック」、3つ目は「フィジカルロック」です。具体的な介護現場を想定して、「これってもしかしたら身体拘束にあたるのでは?」という事案を挙げて、スピーチロックにあたる声掛けとして、「何処に行くんですか」「ここに居て下さい」「待っててください」など、沢山の事例が挙げられ、拘束につながる声掛けに気付きました。

「ちょっと待っててくださいね」という声掛けは、ご利用者からすると「何分待つんだろう」と迷い、「ちょっとここに居て下さい」と伝えたら「いつまでここに居ないといけないんだろう」と不安になるかもしれません。認知症の方であれば、じっとしていられず椅子から立ち上がって外を眺めることがあります。立ち上がった様子を見つけた職員が「○○さんどこに行くんですか?」と声を掛けます。何気なく交わしている会話の中に、スピーチロックが沢山含まれています。立ち上がったことを見かけたら「一緒に行きましょうね」と声を掛けるのが望ましいです。

声掛けを「ケア」になるのか、「業務」になるのかを検討しました。多くの声掛けが「ケア」「業務」の境界にあります。ご利用者が立ち上がった時に「ちょっと待っておきましょう。転ばない様に一緒に行きますね」の声掛けは、歩行中の転倒を予防する意味合いを含み「業務」になります。「ケア」としての声掛けは、「外に何か気になることがありますか?」になります。答えがあるわけでは無いものの、気がかりを取り除く声掛け、心配事や苦痛な事、或は、悩み事を少しでも減らす声掛けが「ケア」としての声掛けになります。ご利用者が幸せになるための対人援助が「ケア」になることを学びました。

「フィジカルロック」として身体拘束を行う場合、必ず記録を残す必要があります。事故につながるリスクの高い場面や、命に関わるのではないかと感じた時に、身体拘束としての対応を悩むことになります。ケアの観点からそれしか選択肢が本当に無い場合は、三要素として、「切迫性」「非代替性」「一時性」を念頭に必要な情報を集め、身体拘束をしないケアが無いのかを考えることになります。対応を変ることも大切ですが、たとえ対応が変らなくても話し合いを続ける姿勢が非常に重要になることをご教示いただきました。

今回のテーマ、身体拘束について普段の生活援助を振り返り、援助者自身が身体拘束についての意識を高めることができ、ご利用者ニーズと向き合う「業務」と「ケア」の違いをしっかりと理解することができました。スタッフ教育では「なるほど」と理解ができる指導に心掛け、本日の研修を活かしながら良質なケアを行って参ります。

今年は年内最後の研修となりました。古城講師、お忙しい中ほんとうにありがとうございました。令和5年も引き続きよろしくお願い致します。

※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。