新入社員研修

Ⅰ) 長年、鹿児島国際大学 福祉社会学部 社会福祉学科で次世代の専門職育成に尽力されてこられた田中安平先生をお招きし、1日2コマ、計30コマの研修を開催しました。田中先生は、社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員の資格を有し、介護現場における長い臨床経験がおありです。研究者としても多くの実績を残し、「介護福祉のコアである専門性とケアカウンセリングの有効性に関する研究」で博士(社会福祉学)の学位を取得しておられます。介護の援助技術の必要性と実践の土台となるケアカウンセリングマインドの重要性を理解し、ケアカウンセリングの活用法と解決手段に関する研修を行いました。

Ⅱ) オフィス藤田研修事業部 古城裕喜先生・古城順子先生をお招き

し、認知症ケア・死生観との向き合い方・尊厳の考え方・虐待身体拘束・理念をもとにした職場つくり・接遇など、ご利用者の生活の質とスタッフの専門性を高める研修を開催しました。古城裕喜先生は、主任介護支援専門員・看護師・鹿児島県介護支援専門員指導者の資格を有し、介護労働安定センターキャリアパス研修等講師・訪問看護師養成研修講師・鹿児島県介護支援専門員理事・地域ケア会議スーパーバイザーを担っておられます。古城順子先生は、介護支援専門員・看護師・鹿児島県認知症介護指導者の資格を有し、鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会理事長・介護福祉士ファーストステップ研修等講師・訪問看護師養成研修講師を担っておられます。 詳しくはこちらをクリック

2023年度 新人スタッフ社内研修 (田中安平先生)

第1回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.05.02

第1部 他者理解による自己紹介

「生きる」ということに対しての正解は無いのではなく、模範解答がないことです。正解は100通りあり、これが介護福祉と考えるべきとお話がありました。ご利用者様が「これで良し」と思い生きているのであれば、その正解に寄り添うのが私たち専門職のお仕事です。そのため、自分の価値観を相手に押し付ける行為に気を付けなければなりません。ご利用者様が夢の自己実現できるよう、お手伝いすることが福祉・介護です。

第2部 1分間の自己紹介

コミュケーションを行う場合は、相手に対して自分が構えてしまう為、うまくいかないことがあります。身構えずに「○○でしょうか?」「好きなのは何ですか?」など丁寧な言葉を用いて話題を引き出し沢山の情報を集める事で会話の幅を広げていく方法を学びました。情報が少ないと話題が思いつかない為、その場にいるのが窮屈となりコミュニケーションが難しいと感じてしまうと田中先生よりお話がありました。相手に信頼してもらうには、まず自分から心を開き、余裕を持って落ち着いた態度で接することが大切と学ぶことが出来ました。

第2回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.05.09

第1部 疑問点や質問に対しての返答

Q. コミュニケーションの取りにくいご利用者様の対応について

A. 話せないのか、話したくないのか、本当に聞こえているのか。まずは耳が良く聞こえているのか、言葉の意味が理解できていないのかなど、確認する必要があります。まずは、相手の方を知る事が大切になります。

Q. 介護を行う上で一番大切にしている事は何ですか?

A. ご利用者様の笑顔を私たちがどれだけ引き出せるかが大切です。今日は楽しい時間があっという間に過ぎたなと感じるサービス提供が重要となります。生活支援とは、ご利用者様が自分の夢や生きがいを目指して幸せになる為に生活を支援することです。そのため生活支援員は、ご利用者様の生活に寄り添う事が重要な役割です。

第2部 「介護現場に就職して感じたこと」について

- 難しかったこと

・ご利用者様とのコミュニケーションの難しさ

・ご利用者様によって支援方法が異なり、勉強不足を感じること - 嬉しかったこと

・ご利用者様からの感謝のお声をいただいたこと

・ご利用者様が笑顔でお話してくださったり、手を握ってくださること

人間は頭の中で考えていると、なかなか考えがまとまりません。口に出す事によって、自分の漠然と感じていたものが具体的になります。人と話をするということは大切なことであり、苦手なことや、難しいこと、楽しいことによって不安な気持ちが頑張る気持ちに変わっていきますとご教授いただきました。

第3回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.05.16

第1部 疑問点や質問に対しての返答

Q.ご機嫌の悪い利用者様に対してどのような対応が望ましいでしょうか?

A.機嫌が悪い場合は、その機嫌の悪さがどこからきているのか探りましょう。どういった点に機嫌の悪さが隠れているのかを理解し、それに応じたケアが求められます。具体的な原因が分からないからこそ、どこに機嫌の悪い要因があるのかを一つひとつ様子を見ながら対応していくことが重要であると考えています。

Q.介助に対しての不安感を取り除く方法が何かありますか?

A.不安感は「介護技術に対しての不安感」と「利用者に対しての不安感」の2つあります。「介護技術に対しての不安感」に関しては、自分の介助方法が周りに比べて、上手にできない・時間がかかってしまうと不安になります。人には得意分野と不得意分野があるように、得意な分野はどんどん伸ばして行く、そして苦手な分野は少しずつ努力をしながら身につけていくことが大切です。「利用者に対しての不安感」については、自分に自信をもつことで不安感が解消されます。だからこそ安心・安全な介護技術を少しずつ身につけていく事で能力が高まり、自信に繋がり利用者に対しての不安が軽減できます。

第2部 あなたの思う、介護の仕事とは?

現場で覚える事の多さや忙しさのあまり、自分が精一杯で利用者様に対してその人らしい生活の支援ができないと思った時には、初心に振り返り最初の気持ちを思い出さなければなりません。その方が送りたい人生はどのようなものかを私たちは日々考え、その人らしい生活に近づけていく事が私たちのお仕事であるとご教授頂きました。

第4回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.05.30

「生活」について

本人が主体的に生きるための支援サービスを提供することが重要とされます。しかし、認知症が発症した場合や、寝たきりになって言葉を発することが難しくなった利用者様とも私たちは関わりをもちます。障壁があっても主体的な生活を送ることができるように考え支援をおこないます。私たちの支援が利用者様にとって「生きていて良かった」「まだ生きて良いんだ」と感じていただけるサービスの提供を専門職として追求することが大切だとお話しされました。

自分で出来ないからこそ生活支援員がいます。人間社会は他者との関係性の中で成り立っています。介護の現場では状況によって判断することが多くあります。相手の思いを察しながら対応しなければなりません。素人では難しいからこそ専門職のプロが必要とされます。状況によって瞬時に判断しなければなりません。介護の学びを深め、状況に応じて判断が出来るように取り組むことが大切であるとご指導いただきました。

第5回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.06.06

第1部 介護の本質について

利用者のニーズ(Needs)はその人にとって無くては困る事にあたります。必要というものではなく「必需なもの」として捉える事が大切ですとお話しされました。基本は何度も振り返り学びを深める事が大切であるとご教授頂きました。医療も介護も関係性については同じですが、内容について病気の場合は「すぐれないと感じる心身の状態の解消や治癒」となりますが、介護は「不自由と感じる日常生活の補填や支援」に違いがあると説明して頂きました。

第2部 生活支援について

人はなぜ生きているのかを常に考える事が大切であるとマズローの欲求階層説を例に説明されました。多くの関りを持つということは私たち1人ひとりの生活支援員として利用者様との関係性があり、「まだまだこれからも頑張って生きるんだ」と私たちが気付かす事が大切と話されました。

第6回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.06.20

第1部 利用者の望む援助・利用者主体

利用者様の価値観が自分の価値観と違った時にそれをどのように受け入れられるか、福祉は実践学になります。糖尿病の利用者様が「甘いもの食べたい」と言われた時に看護師さんから「あの人は糖尿病があるから甘いものはダメだ」と言われた時にどうしますか?看護師は自分達より医療の面では専門性は高いです。このように甘いものを止められた場合に、利用者主体をどうするかが私たちの問題です。

第2部 発達段階による介護方法の違い

私たちは声に出して食べたいものを伝える事が出来ますが、利用者さまよっては言葉で伝えることが難しい方もいらっしゃいます。このような時には私たちが相手の方の気持ちを汲み取り、対応することが同じ利用者主体であっても関わり方は変ってきます。介護方法の発達段階の違いによってサービス内容を変える事は学ぶことが重要とされ、学びがなければ10年経っても何も変わりませんとご指導いただきました。

第7回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.07.04

第1部 「介護の定義」について

生活支援は誰しもがおこなっています。普通の生活は自分でおこなうので理解出来ますが、認知症の方の生活は経験がない為、理解出来ません。ご利用者さまが普段通りの日常生活を送る為には、どのような生活支援が必要なのかを考えるのがプロの介護士に求められているものとご教授いただきました。

第2部 「狭義の介護」と「広義の介護」について

①「狭義の介護」では介護技術・援助技術が存在し介護技術ではADL対応(医学・運動学・リハビリ医学)やIADL対応(家政学・建築工学)それぞれを学ぶ必要があり、援助技術は社会福祉学の援助技術を学ぶ必要性があります。②「広義の介護」(人間理解)では他者理解と自己理解が存在し他者理解では絶対存在(哲学・精神医学)社会的存在(心理学・法学・社会学)を学び、自己理解では家庭的存在(宗教学・教育学・余暇学)を学ぶ必要があります。

第8回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.07.11

「バイスティックの7つの原則」について

援助関係の原則で、援助者と利用者の援助関係を作り上げていくために、援助者がとるべき基本的な態度についてお話が有りました。①「個別化」で一番大事な事はレッテルをはがす事です。一人一人の悩みは異なりその人の独自の悩みであると捉えます。耳を傾けて相手の話をよく聞く事、利用者の歩調に合わせる事が大事であるとお話がありました。➁「意図的な感情表出」では、意識をしながら感情を表に出してもらいます。怒りや憎しみ、悲しみ、恐れなどを利用者が支援者へ言葉として吐き出す事で心がホッとして落ち着きます。生活支援員には、心に秘めている思いを話して頂ける環境や関係性を作る事ができるかどうかを求められます。

③「統制された感情的関与」では、自分の感情であり、利用者から怒られた時など売り言葉に買い言葉にならないよう、自分を冷静に眺められる技術の事をいいます。相手がカッとなって怒っている場合に効果的な方法は「どうしましたか?」と声を掛けながらボディータッチをする事が効果的であるとお話が有りました。④「受容」については、利用者の気持ちを理解してあげること。受容の対象は善なるものではなく、善悪で判断してしまうと腹が立ってしまい受容することはできません。あるがままの現実を受け入れ、支援者の価値を押し付ける事無く、共感することが大切です。

⑤「非審判的態度」では、支援者はあくまでも側面的援助が中心で、導くことではありません。相手の望む思いをどのようにしたら幸せになるのかを考えるのが私たちのお仕事であると田中講師よりお話が有りました。⑥「自己決定」では、利用者の問題は利用者自身で考えて判断し、自らの責任で最も満足のいくような方法で解決できるように支援者が利用者の協力を行います。説得よりも納得して頂けるサポートが私たちのお仕事であり、本人が出来ない所を支援しながら本人に解決して頂くことが大切です。⑦「秘密保持」では、プライバシーを守ることを言葉で示し、安心感を与える事になります。この7つの原則を使うことにより利用者様との関わりがより良いケアに繋がっていきますとご指導を頂きました。

第9回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.07.25

第1部 新入社員からの質問

Q.利用者同士でトラブルがあった際の声掛けはどの様にすればよろしいでしょうか?

A.まずはお互いに何があったのかを尋ねます。注意すべきことは一方だけの意見を聞いて「それはダメですね」と判断せず必ずお互いの意見を聞きながら、本人が落ち着くように会話を行う事が大切ですとお話が有りました。利用者が楽しく出来るような支援を求められ、意見のすれ違いがあった場合に自分の価値観で判断はせず、お互いの意見を聴きながら両方の話に耳を傾け、ゆっくりと時間を掛けながら対応することが望ましいです。

第2部 「ご飯食べたくない」と話される利用者様について

支援者役、利用者役に分かれてロールプレイを通して「ご飯食べたくない」と訴える利用者様に対してのコミュニケーションを考えてみました。制限時間5分、4人1グループに分かれ、ご飯を持ってきたシチュエーションです。始まりの合図で新入社員はいざ会話を始めますが1分程度すると言葉に詰まり会話が続かないと難しい表情を浮かべながら取り組む様子が見られました。

第10回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.08.01

第1部 「介護の専門性」

福祉の現場で注意すべきことは、支援者が「してあげる」感覚に陥りやすいことです。利用者様の立場は、支援者がいないと困る立場にあります。利用者様からのお願い事に対しても「忙しいから」と支援者に言われると「あとからで良いですよ」と利用者様が遠慮をするような事が起こってしまい、これが日常的になってしまいます。「する主体」と「応ずる主体」は自然と成立するので、支援者が上の立場になった感覚になりやすく、気を付ける事が重要です。

第2部 「求める主体」と「受け取る主体」

もとより介護は、一般的に言って「ニーズ」への対応であり、必需性ゆえに、介護は支援者がしてあげる感覚になる恐れがあります。だからこそ、「求める主体」であり「受け取る主体」である介護の受け手の身体もしくは精神の状態は介護を必要とする状態にあります。支援をする際には、自分の価値観ではなく、相手の価値観に添って支援をします。少しの配慮や気遣いが介護の専門性に必要です。

第11回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.08.15

「他人理解の必要性」について

どうしたらその人と上手く関係性を取れるようになるか、考えながら他者を理解する必要性が出てきますとお話が有りました。人によって苦手だなと感じる事があります。この場合は、どこが苦手なのか?自分のどういうところの価値観が『この人苦手だな』と感じる自己理解も必要となります。このように考える事が本当の他者理解に繋がるとご教授頂きました。

私たち生活支援員はどんな人でも受け入れることが大事になります。相手に寄り添う事が求められる為、他者を理解する必要があります。理解をする為には、自分の価値観から感情が出てしまいますが自分の気持ちをコントロールしながら接することが大切であるとお話が有りました。

第12回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.08.22

第1部 企業的サービス業としての介護

福祉はサービス業になります。しかし、福祉的なサービス業であり、企業的サービス業とは内容が異なりますが、サービスの本質については共通する部分と異なる部分に分けられます。商業的なサービスにおいては、自社の製品が選ばれるように、他社との差異化を図るため、サービスを付け加えることになります。企業におけるサービス提供過程は、商品を売るという点に関して望ましい物であり、サービスの本質というわけではありません。

第2部 福祉的サービス業としての介護

福祉的サービスはサービス自体に価値を置くものであり、サービス自身に存在意義があります。それゆえ何もしないサービスもあり、利用者に手伝ってもらうサービスもあるということです。やりがいを見出すためには専門的知識や技術をもって「明日はこうしよう」「次はこうしよう」と考えて実現することで、仕事に対してやりがいを持てるようになります。

第13回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.08.29

第1部 福祉的サービス業としてのサービス

福祉的サービスの本質とはどのようなものか新入社員一人一人の意見を聞きながらお話が有りました。新入社員からは・「その人が出来ない事や助けを必要としている事を手助けしてその方の生活を豊かにする事」・「利用者様が満足するケアサービスを提供する事」などの意見がありました。

第2部 情報の把握と共有・他職種連携

介護とはチームケアのためお互いの職員同士の意見を出し合いながら関わる事により良いケアが提供できるようになります。利用者様と職員・職員と職員でのコミュニケーションが重要とされ、情報が共有できないとチームケアとして成り立ちません。他職種との連携を図ることで、一人の利用者様に対して多くの専門職が関りを持つことで、さらに満足していただけるサービスが提供できるとご指導を頂きました。

第14回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.09.05

第1部 主体性の尊重

人の命は地球より重いと言われるように、命の価値は健常者も障害者も変わらない。生活を自分の意思で選択、決定する事を主体性といいます。要援助者(利用者)が自分の生活を自分の意思で選択・決定することを認める事が主体性の尊重となります。生活支援員は、本質的に利用者が最後までどのような人生を送りたいかを見極めたうえでサービスを提供することが求められます。

第2部 平均=均一という誤り

平等とは、提供する内容をそれぞれの人に合わせて変える事が平等となることを理解する必要があります。利用者一人ひとりに違いがあるように、提供する中身を一人ひとりに応じたサービス内容を変えながら、満足度が同じになるサービスの提供が求められます。介護保険下の要介護度に違いがあるように、ニーズへの対応という意味からすると提供されるサービス内容に違いを設ける事が公平になることを学びました

第15回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2023.09.12

第1部 これまでの研修を振り返り各自の今後の抱負

「利用者様に対して心身ともに寄り添い、支援を行う際も落ち着いて頂けるような笑顔を心掛けながら支援を行いたいと思います」などの感想があり、田中先生は成長に驚かれていました。「最終的には介護福祉士の資格を取りさらに専門性を高める事が出来るように頑張りましょう。資格を持っているということで利用者様の安心感も更に高まり、仕事も自信に繋がりそして、やりがいに変わります。」とのお言葉をいただきました。

第2部 介護技術の向上について

車いすや杖、スライディングボードやオムツなどの介護用品や、投手浴槽や電動ベッドなど最先端の機械を利用するためには、基本的な介護技術を取得する必要があります。来年度になれば後輩も入社します、後輩たちにしっかり教えることができるように様々な場面でその時その時の状況に合わせた介助が行えるようこれからも頑張りましょうと田中講師よりご指導いただきました。

2022年度 新人スタッフ社内研修 (田中安平先生)

第1回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.05.31

入社したばかりで緊張していた新人スタッフとのアイスブレイクから始まりました。雰囲気が和らいだところで、他者理解のための自己紹介が進められました。「考える」 を例に挙げ、「伝える」 を検討しました。「伝える」 には、最初は、質よりも量が重要で、周辺情報を幅広く集めます。集められた情報の組み合わせは、先入観に捉われない柔軟な発想が問われます。

人との関わりで大切なのは挨拶です。自己紹介を例に挙げ、表情や声のトーンによって相手に与える印象が変わることを体験し、自分の趣味や特技、出身地などを織り交ぜることで印象が強まり、覚えやすく、会話を広げるきっかけになることを学びました。第一印象で 「明るい」 「話しやすい」 と感じてもらえると、職員やご利用者との交流がスムーズになります。受講スタッフは、自分のことを相手に伝えることと同じくらい、相手のことが大切で、参加者は話し合うことで相互理解が深まることを学びました。

「福祉とは何か?」 福祉には模範となる解答はなく、ひとり一人の価値観を受け入れる意味と寄り添う手法を研修しました。なかでも、当たり前と考える基準は人により大きく異なり、違いを深く理解したうえで寄り添う重要性を学びました。感情や思いを尊重することが信頼関係を構築し、ご利用者の自分らしさを引き出す支援につながります。

田中先生から、「ご利用者は何のために生活している?」 と質問され、生活は、その人の基準で変わり、必ずしも命を延ばすことだけが正解ではないことを学びました。相手に信頼してもらうには、まず自分から心を開き、余裕を持って落ち着いた態度で接することが大切です。介護の専門性は、学ぶ意欲のうえに培われ、介護の本質はその意欲に影響されることを知りました。

第2回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.06.07

第1部 介護現場に就職して感じたこと

「生活援助技術に難しさを感じます」 「相手の気持ちを思うと、自分の技術がこれで良いのかと疑問に思うことがあります」 と、援助技術に関する意見が新人職員からありました。田中先生は、加齢に伴い衰えていくことをご説明され、高齢者は体が動き難くなり手伝いが必要になるものの、支援はご利用者の難しい所、出来ない所を援助することが大切で、支援すべきかを判断する目利きが大切になることをご講義いただきました。親切や心配は正しいが、余計なお世話は正しいとは言えず、本人能力を奪い、自分らしい生活が送れなくなる恐れがあることを学びました。

支援サービスの特性では、各事業所の目的や支援サービスの違いがあります。利用目的やその違いについて、分かり易くお話しして下さいました。デイサービス?デイケア?と普段耳にしますが新入社員にとっては、何が違うのかという疑問に感じることがあります。それぞれの特性の違いを理解することで、専門職としての役割と必要性を学ぶ事が出来きました。

第2部 介護現場に就職して感じたこと

加齢に伴い認知症の有病率は高まることが知られています。認知症とは、「脳の何らかの病的変化で認知機能が障害され、それにより日々の生活に支障が現われた状態」 といわれます。生活支援においては、ご利用者が 「家に帰りたい」 「物を盗られた」 など、様々な訴えを経験します。会話を上手く伝える方法として田中先生は、目を見てスキンシップを図り、アイコンタクトをとる関わり方を推奨され、ご利用者は安心し、落ち着かれ聞いてくださることをご説明くださいました。介護者が留意すべきポイントは、当たり前のことでありながら、以外にもできていないことでした。

介護の楽しみについて、普段できない動作や認知が、案外できるようになったと気付いた時、深い意味での楽しみを見い出すことができます。会話が広がり、ご利用者との信頼関係が深まり、意思疎通が図れるようになると達成感を得ることができます。仕事が楽しくなるとご利用者との関わりは自ずと増し、これが仕事の遣り甲斐につながります。

第3回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.06.21

第1部 あなたの思う介護の仕事

介護の仕事は、高齢者の尊厳保持と、一人ひとりの能力に応じた自立支援があります。自立支援は、ご利用者が 「何ができて、何ができないのか?」 「できない行為の中で、何を支援すべきか?」 が重要で、ご利用者が望んでいる生活を見据えた支援が基本となります。

ご利用者の心身を支えるために、適する言葉遣いや心掛けは、「自分の人生の先輩」 であることを理解したうえで臨みます。

ご利用者の情報は質と量が大切で、自分の考えに周りの意見や考えを合わせることで、支援の見解や手法がまとめられ、総合的に検討した 「ご利用者にとっての最適な支援」 に近づくことを学びました。ブレーンストーミングを活用し、多くの意見をまとめることで、バラバラの意見が収束しました。1つの答えに向かっていくプロセスが重要で、明らかになった課題を支援に関連付けるのが専門職の役割だと学びました。

第2部 あなたの思う、介護の仕事とは

福祉とは 「幸せになることの支援」 であり、生活支援員は 「ご利用者が幸せになるための支援をおこなう専門職」 になります。たとえ障害や認知症から幸せを実感できなくても、誰もが 「生活を楽しく送りたい」 「幸せな毎日を過ごしたい」 と思うもので、その人なりの幸せにつなぐ役割が生活支援員にはあり、自分が感じている幸せを目安として、障害などによりできなくなったことを、どのようにしたら支援できるかを考え抜くことが介護の本質だとご説明くださいました。

生活支援員は、ご利用者の生きることを支援する役割があり、ご利用者の状態を自分の考えだけで判断しないことを留意すべきです。ご利用者お一人おひとりの違いを知り、多くの情報をスタッフと共有し関わることで必要な支援に気付くことができます。これが生活を支える醍醐味であり、介護の本質になります。ご利用者に喜んでもらえる支援が、介護の始まりになるとご教示いただきました。

第4回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.06.28

第1部 「生活」について

今回の研修は 「生活」 とは何か? というテーマでご講義いただきました。生活とは 「人が生きていくうえで営まれる生活全般の行為」 と定義されています。元気なときは、好きなことを自分で選択して実行できますが、加齢や病気により心身機能が衰えると、基本的な動作も不十分になり、身の回りのことができなります。新人スタッフに 「あなたの思う生活とは何か?」 を発表いただき、専門職としてどの様な関わり方が適するのかを田中先生からご指導をいただきました。

「生活と聞かれたら何と答えますか?」 との田中先生の問いに、最も多い答えが 「日常生活」 でした。田中先生は、一般的に言う 「食べる」 「お風呂に入る」 「寝る」 は生活行為であるといわれ、一つひとつの生活行為の束、この総体の束が 「生活」 であるとご説明いただきました。生活支援員は、生活の中で、できなくなったことを見極め、適切な支援を提供する必要があります。いわゆる、適切さを見極めるチカラが専門職として大切であることを学びました。

第2部 「生活」について

介護で大切なのは、「生活」 の 「喜び」 や 「生き甲斐」 を引き出すことです。小さな目標を創り、家族とつながることで、生きる希望になるかも知れません。それを見い出せるか、否かが支援者の腕の見せ所だとご指導いただきました。

新人スタッフから 「笑顔を引き出すには、信頼関係が必要ですか?」 という質問があり、田中先生は、ご利用者は主人公であることが基本で、ご利用者が満足していただけるように、笑顔で接することが信頼関係の基本になるとご指導いただきました。ご利用者が「ムスッ」とした表情をされていると、笑うような声掛けを行うと良く、笑うような声掛けが、分からないときのために 「笑うヨガ」 の方法をご指導いただきました。これは相手がおかしくなくてもこちらが笑えば相手もつられて笑う技術です。口をすぼめて口角を上に上げ、眼を少し細くして、少しだけ歯が見えるように 「ワハハハ」 と笑えば相手もつられて笑います。と、田中先生の笑い声につられて新人スタッフも思わずクスッと笑ってしまいました。

「笑うヨガ」 は、落ち込んだ気持ちを高め、楽しい気分を周りに伝え、気分が高揚します。早々に取り組んで行きたいと思います。

第5回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.07.05

第1部 「介護の本質・定義」

介護とは、何らかの困窮があり、困窮と感じる人がいて初めて発生します。客観的には困難な状況にあるように思えても、本人がそれを困窮と感じない場合は、いわゆる 「介護」 は発生しません。片足を骨折し、杖や松葉杖で歩いているとします。自分で歩いている場合は、「ここを手伝って下さい」 という本人からの訴えが無いと介護は発生せず、足を骨折しているようであり困っているようにみえても、他人をあてにするほどでない場合は、関係性は生まれないとするのが 「本質的な介護」 になることを学びました。

田中先生は、介護の関係性とボランティアとの違いについて、違いの意味を理解することが大切だといわれ、困りごとの手伝いが主体のボランティアと、専門職が行う生活支援との違いをご講義いただきました。ボランティアで行ったことには責任は生じませんが、専門職は責任を負います。ここに大きな違いがあり関係性も異なります。専門職としての関係性は、誰かの手を借りなくても、ご本人が自分で何とか生活を送れるように、その方に必要であり適切な支援が何処にあるのか、ご利用者の困っている部分を把握し、必要な支援を実施する為の関係性であることをご指導いただきました。

第2部 「生活支援ということ」

田中先生は、生活支援、福祉というのは生活から命を支えることであり、命を支える重さは医療に似ていることを事例でご説明いただきました。食事が食べられない人をそのままにすると体調は悪化し生活が困難になります。どのようにしたらご利用者が食事を摂ることができるかを検討しご家族と話し合います。医療支援でみると、状況に応じて点滴を行なうなど、適する医療を検討する必要がありますが、生活支援員は、上手に口から経口摂取できるように、必要になる支援を検討し、その人らしい普段通りの生活を過ごせるように検討することになります。

人には喜怒哀楽があり、喜び、悲しみ、苦しみをあわせて人生となります。ご利用者も同じで、それぞれに合った喜びとは何かを見つけ出し、「ニコッ」 とした笑顔を引き出す役割も生活支援員には課せられていることをご講義いただきました。

第6回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.07.12

「利用者の望む援助:利用者主体」について

新人スタッフに、前もって 「利用者主体」 「利用者の望む援助」 について検討してもらい、各々発表したうえで田中先生より解説とご指導をいただきました。

田中先生は、それぞれの発表を総括して、「生きる」 を福祉の目線でみるように促され、ここでいう 「生きる」 には模範的解答はなく、法律を違反しない限り間違いはないことをご説明くださいました。たとえば、煙草を吸う権利があれば、吸わない権利もある。決して体に良くない喫煙が 「生きる」 とぶつかるようにみえますが、一つの権利だけをみて 「生きる」 を考えず、色々な考え方があることを念頭に据えて、表裏一体で考えると、自ずと適する支援がみえてくるとお話になりました。適する支援は一つでなく、唯一がないことをご講義いただきました。

自己選択・自己決定を尊重することが何よりも大切で、利用者主体とはご利用者が中心であることを理解することだとご説明くださいました。自分の人生は自分自身のものですが、一人で生きているわけでもありません。他者との関係性の中で生きているので、他者に迷惑を掛けない範囲であれば、自分のやりたいことをおこなう、これが利用者主体だとご教示いただきました。喫煙を例に挙げて倫理をご説明くださいました。お互いに尊厳のある人が喫煙について意見がぶつかったとき、煙草を吸う人は 「なぜ吸っちゃいけないんだ」 となり、煙草を吸わない人は 「病気になる、気分が悪いから吸うな」 となります。どういう落としどころにするのか検討し、「煙草は決められた喫煙所で吸う」 とした折り合いを付け、これには誰も文句はいわないと決めたとします。これがルールであり、倫理になります。倫理には規則があり、その中では自分の生きたい人生があります。かたや人生の途中で、脳卒中で倒れ身体が動かなくなり、他者の援助が必要になる場合があり、そこに介護の必要性が生まれます。

利用者主体で重要なのは、人生はご利用者のものであり、どのような援助が必要なのかを見極めるチカラになります。今の状況を詳細に判断し、「これで良いのか?」 「ご利用者の望む人生は何であったのか?」 「どうしたら喜ばれるのか?」 を見極めるチカラが専門家には求められます。田中先生は、見極めるチカラの重要性について事例を挙げてご指導いただきました。

第7回 新入社員研修カリキュラム Web研修 2022.07.26

第1部 適切な生活支援

介護は、日常生活で私たちが当り前のようにおこなっている関わりに含まれる援助の姿です。生活支援員の支援は、することの難しい生活手段への支援が介護に変わったものです。生活支援員には、対象者に 「どのような困りごとがあるのか?」 を把握したうえで、「こうしたらどうでしょうか?」 と納得が得られる声かけや介護を検討するプロセスが求められます。生活支援のプロとして、その人が望む生活はどうあるべきかを考え、専門職としてどの部分に支援が必要なのか見極め、専門性に基づいた介護の提供で生活の質を高めます。必要で適切な支援で生活の質を高める役割が生活支援員には求められ、職種を問わずそれぞれの立場に立って、その人が望むあるべき生活を考え、専門性に基づき関わり支援していくのが介護です。

長い間、当たり前にみえる介護のやり方が、当たり前すぎるがゆえに、介護には専門性はいらないとされてきました。介護福祉士の国家資格が1987年に誕生し約35年経過し、専門性を高めた多くの介護が実践され、生活支援の専門性に加えて、誰でもできる仕事ではないことが周知されつつあります。

ご利用者の残存機能を踏まえた支援も重要ですが、手伝ってほしいという甘えの感情を受容し、その人の頑張る活力を引き出すことも重要です。感情を受け入れた適切な支援が最も重要になるとご教示いただきました。

第2部 介護の定義

介護は、顕在的・潜在的障害に、日常の生活で何らかの援助(ケア)を必要とする人に行われる補完的活動(行為)の全てを指します。自分で出来る範囲は自分で行い、出来なくなった時、補う全ての行為が介護となります。介護とは、要介護者の日常生活動作を高める支援技術と生活の質を高める生活支援の総称になります。

介護は狭義の介護と広義の介護で構成され、その多くは狭義の介護で成り立っていますが、広義の介護を含めることで初めて介護になります。狭義の介護は介護技術と援助技術に分かれ、介護技術にはADLの介護技術(医学・運動学・リハビリ医学)があります。IADL対応は家政学や建築工学を、援助技術としては社会福祉学やコミュニケーション技術を学びます。一方、広義の介護では、他者理解・自己理解を学びます。他者理解では哲学や精神医学を学び、人間は絶対的な存在であることを深く理解することが求められます。自己理解も大切で、人は過程的な存在であることを学ぶ必要があります。生活支援員の介護では、黙って見守る行為でも大切な援助である場合があります。危険が生じれば即応できる体制で見守り、残存能力を奪わない支援が提供されます。おひとりお一人の幸せを検討した支援が専門性を醸成していくと田中先生よりご教示いただきました。

第8回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.08.02

第1部 総合技術としての狭義の介護

介護技術は,広義でみると他者理解の技術を含む哲学的な意味合いがあります。問われるのは、認知症等により事理弁識が不足、或は、対象者ニーズを受容するチカラです。一方、狭義でみると対象者ニーズに応じる総合技術であり、高い専門性が問われます。いずれも選択肢が重要になり、判断基準を用いる 「位置づけ」 と普段から用いている 「価値づけ」 について事例を通して学びました。

一般的 「価値づけ」 は、無意識もしくは簡単に選んでいる選択になりますが、絶対的 「価値づけ」 では、二者択一が問われる難しい選択になります。たとえば、食堂でメニューを見て注文を決める時、「今日はお金がないから安い定食で我慢しようかな」、或は、「今日はお金があるから鰻でも食べようかな」 など、数ある選択肢から選ぶのが一般的 「価値づけ」 で、多くの場合は深く悩むことはありませんが、人生のパートナーの選択など、絶対的 「価値づけ」 では選択が難しく悩みます。一般的 「価値づけ」 を行うには、数ある選択肢の中から自分に都合のいい選択をし、その都合にあたるのが 「価値づけ」 になり、日常生活ではそれほど考えずに行動します。この行動が 「分かっちゃいるけど止められない」 といった刹那行動にもつながり、普段しない選択をした時など、後で後悔するものです。あれか、これか、と選択するのは 「選考価値」 に基づいておこなわれ、「こうしないといけない」 と二者択一が求められる選択は 「絶対価値」 に基づいておこなわれます。介護技術の価値は、単純な比較で介護を決めるのではなく、狭義の介護として、価値の選択肢を十分検討できる総合技術であることを学びました。

第2部 価値・理想・道徳

二者択一の「絶対価値」に基づく選択には 「理想価値」 が問われます。「価値」に紐づく「理想」や「道徳」は時代で変化し、百人百様の人生があるようにそれぞれの価値を理解することが基本になります。ご利用者がどういう人生を送りたいのかを検討するには、模範解答は無いことを念頭に置き、ご利用者がこれで 「良し」 と思った生き方に寄り添い、ご利用者の生き方を尊重し、残りの人生を楽しんでいただけるように関わることが大切です。今、寂しい不幸せだと思っているご利用者が、「これまでの人生はそうでもなかったんだ、私のこれまでの人生はそれなりに幸せのある人生を送ってきたんだ」 と気づき、「残りの人生も頑張ろう」 と感じてもらうことが介護の専門性であると田中先生よりご教示いただきました。

本来、人を助けるはずの組織や集団でも争うように、「理想価値」 は 「選考価値」 と違って 「道徳性」 という普遍的な特性を持っています。人が理想価値を持つ場合、自分自身と同様に他者をも審判することを踏まえる必要があります。介護の関係性でみると、ご利用者の価値観に寄り添い、「人生はその人のものであり、その人がこれで良いと思う人生に近づける」 のが、介護の関係性における哲学となります。大切なのは、専門性の奥にある多くの学びを追求し深く関わることです。繰り返すうちに自分のやるべき介護が見つかり、専門職としての成長につながることを学びました。

第9回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.08.16

新入社員からの質問

Q. 仕事仲間と上手に連携ができません。どのようにすればいいでしょうか?

A. 社会人になりたての頃は、人見知りがある方が多いことに触れられ、自己覚知により、自分は何ができて何が苦手であるかが分るとお話しになり、認知症の方との関係性も同じで、仕事で 「役」 を演じることで利用者との人間関係が築けるようになることをご説明いただき、自己覚知で自分自身を判断できることを学びました。

人は他者との関係性の中で成り立っており、関係性は、適切なバランスを保つことで維持されます。稀に、お互いの尊厳と尊厳がぶつかることがあり、問われる解決策が、「倫理」 というルールであり、「倫理」 を踏まえて人の尊厳に十分配慮できることがプロの仕事人として問われることを、事例を挙げてご説明いただきました。

「ご飯食べたくない」という利用者への声の掛け方(演習)

「ご飯は食べたくない」 というご利用者を事例として、適切な声掛けについてご講義いただきました。施設に入居されているご利用者は、毎日同じ生活を繰り返しているようにみえても、それぞれ異なる大事な一日で、記憶や知的機能が衰えているようにみえる認知症のご利用者でも、感情機能は衰えていないことを学びました。一方、嫌な気持ちや不快な気持ち・放置されたことは覚えており、この気持ちが蓄積すると、行動異常や妄想などが悪化し悪循環に陥りやすくなり、大事な一日であることを深く理解したうえで関わる支援の方法を事例で学びました。

ご利用者は、自身の感情・気持ち・身体の変化を様々な方法で職員に伝えます。空腹であっても、単なる空腹ではないことがあり、影響を及ぼしたと考えられる行動や気分など、何が起因して食事を食べたくないのかを探る必要があります新人スタッフから、「ありがとう。あなたのおかげで良い人生をおくることができました。」 と、喜んでいただけることを目標にしたいとの意見が聞かれ、対人援助は、自己覚知することで、苦手なことでもご利用者に喜んでもらえることにつながるので、ぜひ取り組みたいとする意見が聞かれました。ご利用者をよく観察し、深く考えたうえでの支援の必要性をご教示いただきました。

第10回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.08.16

新入社員からの質問

Q. 居室のコールボタンを何度も押すご利用者がいらっしゃいます。訪室すると、「何もないよ。」 と話されます。ご利用者もお一人ではないので、時間をかけて対応することができません。どのような対応を行えばよいでしょうか?

A. 最初、用事がないときにコールボタンを押すご利用者はどんな人か考えてみましょう。ご利用者の立場を想像してみることが大事です。次に、対応して居室を出た後に、少しご利用者の様子を伺ってみる。どんな行動をとられるか観察し、行動が起きるきっかけを探ってみてもいいですね。もし、不安や不満からくる行動なら、ご利用者が安心や満足した気持ちで居られるような言葉がけ、環境づくりを考えてみると良いでしょう。たとえ用事がなくても、ご利用者にとってコールボタンは、職員が来てくれる命綱のような役割があるかもしれません。ご利用者の心の声に耳を傾けてみてください。

介護の専門性について

介護の目標は、介護を必要とする人の生活を支援すること。生活支援における「介護者」と「介護の受け手」の関係性を学びました。福祉は、ニーズへの対応が基本となります。これは、単なる「必要」ではなく、必要性のなかでも、切実と感じられる「必需」への対応になります。

介護はサービス業であると認識したうえで、介護の哲学・倫理をもって、ご利用者との対等な関係を保つことが大切です。この関係性の保持こそが専門家である介護福祉士の持つ専門性であるとご説明いただきました。専門的介護を実践するためには、自己理解と他者理解が必須になります。自分の価値観を知り、相手の価値観を知るこのことで 「私はこういう価値観があるから人のこの価値観に対して、批判したくなるんだな」 と、審判しない態度がとれます。介護は善悪では捉えられません。正しい手続きや手技で介護をしているから 「善」 だ、という固定観念を持たないこと、介護の哲学・倫理が求められるとことを学びました。また、思考停止に陥らないために、非審判的態度のコツをご教示いただきました。

第11回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.08.23

第1部 「他者理解の必要性」について

他者理解がなぜ必要なのか、介護を専門的に理解するにはどうしたら良いのか、また相手の方が喜んでもらえるサービスとはどの様なものかと問いかけられ、新人スタッフは、「ご利用者を理解し、自分が多様性を理解しどの様な関わりをご利用者にするべきかを明確にすること」「ご利用者のことを知らないと、ご利用者の求めていることが分からない」「ご利用者の価値観に合わせて、ご利用者がどの様なことを求めているのかを理解しながら、寄り添った支援をおこなうこと」との意見がありました。田中先生は、意見が共通している 「ご利用者のことを理解しないと、適切な支援やサービスが提供できないこと」 について、ご利用者のことを知ることの難しさを事例でお話になりました。ご利用者から自分でできることをお願いされた時、専門職として、どの様な関わり方が適切なのかを十分理解したうえで支援を行わないと適切な支援にはつながらないとお話になられ、支援を求められると、なぜ 「お願いします」 と訴えられるのかを自己覚知して、その思いを読み解き、そのうえでご利用者の思いに応える、支援をおこなうプロセスを学びました。

第2部 「他者理解の必要性」について

「物を盗られた」 と訴えがあった場合の対応は、ご利用者の思いを理解した対応が重要です。物を盗られたご利用者はどういった感情をどんな気持ちで 「盗られた」 と訴えたのだろうか?ご利用者の感情を適切に理解できた時、初めて適切な関わりができます。「物が盗られた」 というご利用者の訴えに、どのような気持ちを理解し対応や判断を行いますか?との質問に、新人スタッフは「不安になっている」「物が何処に行ったか覚えていないという不安を隠したい思いがある」などの意見がありました。「どこに置いたか分からなくなったのですね、一緒に探しましょう」 が適切な声掛けで、この声掛けで落ち着くこともあるとご指導いただきました。不安感から 「あなたが盗ったでしょう」 といわれる場合もあり、「私は違います」 とついつい応えてしまいそうになりますが、この様な関わりは不適切です。対応や関わり方について事例で学びました。

第12回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.08.30

第1部 感情がコントロール出来ない認知症高齢者との関わり

「怒る」とは、主に認知機能と感情のコントロール機能の低下が影響し、身の回りのことや今生じていることが把握でき難くなることが背景にあるといわれ、何らかを嫌なこととして誤認し、「怒る」が現れるとご説明くださいました。誤認から生じる言動「怒る」は訂正不能で、真実でないことを真実と思い込み、嫌なことから身を守る回避行動になります。「どうしたの」と尋ねることは避けるべき対応になり、尋ねられると、認知機能の低下と感情のコントロール機能の低下から、説明できないことに苛立ちや怒りを感じ、益々興奮し、関係性が悪化する傾向があります。原因がわからない「怒る」の適切な対応は、「理由を知ろうとしない」「余計なことは言わない」「言っていることに耳を傾ける」になります。怒っている時の言葉が、その人の本心でないことを理解し、日常的に発している「その人なりの言動」を理解することが重要になることを学びました。

なんとなく苦手なご利用者は近寄りづらく、苦手意識から近寄らないでいると情報が入らず、プロとしての専門性も得られません。「あっち行け」「お前の顔もみたくない」といわれても、普段の関わりが十分でないと関係性は難しくなります。「あの人は苦手だからなるべく関わりたくない」という理由から呼ばれても早くその場を離れようとしていると、自分の気持ちがご利用者に伝わり、ご利用者から嫌われ関係性が悪化します。

第2部 「サービス業としての介護」について

一般的なサービス業は、お客様が望むことに応えるサービスであり、数あるサービスの中から選ばれる必要があります。売上を伴わないサービスはさほど重要視されず、売上という結果が重視されます。むしろ売り上げを伴わないサービスはできるだけ省きたいのが本心です。利潤を追求する企業にとっては当然で、お客様に選ばれることで成り立っています。ゆえに、サービスの範囲はお客様が納得できる範囲に留まっています。

一方、介護の場合は、サービスの質で売上は増減せず、ご利用者に必要で本当に喜んでもらえるサービスを提供します。サービスの中身と売上は福祉的サービス業では関連しません。どんなサービスをおこなっても、得られる対価は一定であり、要介護5のご利用者が施設サービスにおいて25万円のサービスを受けたとすれば、施設に25万円の対価が入ります。良いサービスを提供しても、さほど良くないサービスであっても売上は変わりませんが、売上が変わらないからといって、サービスを減らしてもいいかというと、それは福祉的なサービス業の本質ではありません。売上は伴わないが、プロとしてご利用者が喜んで貰えるためにどうするかを考え、よりよいサービスを提供する必要性があります。福祉的サービス業の本質は、ご利用者に満足いただけるサービスを考え、最適なサービスを提供することです。サービスの範囲はご利用者が納得できる範囲を超えることもあり、提供されるサービスそのものに本質があります。福祉的サービスではサービス提供過程が重要視されると田中先生よりご教示いただきました。

第13回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.09.06

質の高いサービスとは分かりやすくいえば、顧客満足度です。「どうしたらご利用者に、質の高いサービスとして認識してもらい、満足を感じていただけるかになります」 と、サービスと満足度ついて問題提起され、一般的に介護サービスと考えられている、入浴、排せつ、食事、いわゆる三大介護だけが、支援者のサービスではないことを事例でご説明くださいました。重要なことは、ご利用者が生活の中で感じている不安や不便に援助者が気づくことで、理解したうえでどう関わり行動するかになり、援助者が全ての不安や不便を支援すればよいかというものではないことをご講義いただきました。時には、直接的な支援を控え、見守る姿勢が本人の生活意欲の向上や身体機能の維持につながることを事例でご説明いただき、「一面で考えずに多面でみることが、ご利用者にとって質の良いサービスを提供する基本であり、ケアの質を向上させる鍵になるでしょう」 と、ご利用者の不安や不便を多面的にみる重要性をご教示いただきました。

第14回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.09.13

第1部 「ご利用者の主体性を尊重する」について

「どうしても自分でやりたい」 といわれたら、どの様な判断をすればよいのか?田中先生は、専門職の支援として予見可能性を挙げられました。ご利用者の現状を 「危険」 と判断する、危険の緊急性を 「高い」 「やや高い」 「比較的高くない」 に判別し、怪我等の発生を予見した支援、訴えが本当であるかの判断が重要になるとご説明いただきました。支援者によって危険の判別は違い、非常に危ないと感じる支援者もいれば、これ位なら大丈夫と判断する支援者もあり、支援者の判断能力が重要になることを事例を通してご講義いただきました。一方、ご利用者に強い意欲があると、怪我をさせない為の支援が歩行能力を低下させ、相応しくない支援になる場合もあります。場合によっては、「少し歩いてみましょうか」 と声掛けし、ご利用者の脇を支え、膝折れした場合でも身体を支えながらフォローする方法もあります。危険の判別と対応方法で支援は異なり、ご利用者の日常の状態把握と実際にご利用者がどの程度できるかを十分に理解した支援が重要になるとご教示頂きました。

第2部「イコール均一という誤り・公平」について

一般的な事業で提供されるサービスでは、要望全体の平均を捉えて、同一サービスを提供すれば 「それは頼んでいない」 という苦情が生じます。福祉の考え方では、お昼ご飯を提供する時に、ご飯の量が人によって異なるように、「私は少ない量で大丈夫」 または 「私は大盛りでないと足りない」 という要望に合わせることが平等になります。普通の社会では、ここにみかんがあります。一方、福祉ニーズでは、今困っている中身に対しての訴えで、ご飯の量はそれぞれの基準に合わせることが平等となります。後々ご飯が欲しいから出来るだけたくさんご飯が欲しいなどの訴えは、ニーズを越えた欲望となります。福祉に携わる生活支援員は、ニーズの意味をきちんと理解すべきだと問題提起されました。

公平とは均一に対応するのでなく、同じように接するという意味でもありません。介護保険において、ニーズへの対応は介護保険下での要介護度に違いがあるように、提供されるサービス量に違いを設けて公平と考えています。同じように扱うのが平等で、公平とは異なります。公平・平等は、今までの経験をそのまま福祉に当てはめようとすると、間違った平等・公平になってしまいます。ご利用者の関わり方で考えると、Aさんへの関わり方とBさんへの関わり方は、同じ内容の関わり方ではないが、関わった回数を同じにすることで、公平を担保することが重要だとご説明いただきました。

第15回 新人スタッフ社内研修カリキュラム 2022.09.27

第1部 研修の総括

生活支援で大切なのは、ご利用者の思いに気遣いできるかどうかで、このことが価値ある支援の基礎になるとご教示いただきました。介護は実践学で、思いを実践に移すことで価値が生み出されます。頭の中で理解していても、行動に移せなければ介護ではありません。ご利用者が満足し、生きがいを見出せるサービスを提供するには、ご利用者のでき来ない所が何処にあるかを、観察し気付くことから始まります。支援者の行動や表情は、ご利用者の行動や表情に反映し影響します。顔をみて話しかけると「この人、私をみてくれているんだ」「私を理解してくれているんだ」と感じてもらえ、ご利用者に支援者の感情が伝播します。

第2部 「これまでの研修を振り返り各自の今後の抱負」について

福祉は、ご利用者の幸せの為に存在し、満足や幸せの共有だといわれます。福祉の仕事を一言でいうと、幸せのおすそ分けです。ご利用者の幸せは、生き甲斐、満足、喜び、自己実現に向けた自分らしい生活の中にあり、できることができなくなった時、どうしたら満足や喜びを感じていただけるかを考えることから始まります。できないことを少しずつできるようにし、「今日はありがとう、助かった」 「今日は良い日だった」 と、感じてもらえる関わりを模索することが大切になります。ご利用者の喜びは支援者の喜びでもあり、これが福祉の原点になると田中先生よりご教示いただきました。

ご利用者の生活を支えるには、ご家族抜きでは叶いません。コロナ禍の感染予防対策で、なかなか面会もできないないケースを事例に挙げられ、ご利用者もご家族も寂しい思いをしていることに触れられ、面会に代わる方法を、ご家族を巻き込み検討し、窓越し面会や携帯電話のテレビ電話機能で代替するなど、関係者を巻き込んだ取り組みを模索し続ける重要性をご説明だきました。今回の研修で学んだKJ法で、関連のあるものを言語化し、グルーピングすることで、どこに課題があるのかを探り、解決法や新たな気付きにつなげ、実践に移すことが福祉の基本になることを学び、専門職として、これからも自分を磨き続け、よりよい支援を目指し続けることの重要性を田中先生よりご教示頂きました。

2022年度 新人スタッフ社内研修 (古城裕喜先生・古城順子先生)

2022年度 ご利用者の生活の質とスタッフの専門性について知見を深めました。 講師:オフィス藤田研修事業部 古城裕喜先生・古城順子先生

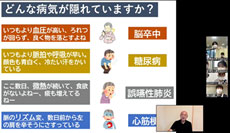

第1回 「高齢者疾患と緊急時対応」 古城裕喜先生 2022.10.03

高齢者は、生理的・病的機能低下・五感(視覚や嗅覚等)を活かした観察が重要で、何気なくおこなっているご利用者との会話やバイタル測定の中に多くの情報が隠れています。高齢になると体力が低下し、施設入所者では何らかの疾患を有しているのが普通です。心身の機能低下や疾患で自宅での生活が困難になり、通所・訪問系サービスを利用し自宅で暮らし、さらに悪化すると施設入所を余儀なくされます。加齢により生じる 「老い」 の一般的な特徴は、初回サービスでは、状態変化が生じやすくなり、なかでも季節の変わり目や気温の変化が大きい時は、体調管理と変化に気付くスキルが大切です。認知症のあると、適切な衣類の選択が難しくなり、身体に熱の管理が困難になります。脳卒中の兆候をFASTで観察し、五感を使って日ごろとの違いを感じとり病気の予測や原因を探る必要があります。日頃の口腔ケアは健康に直結します。口と心臓は密接に関連し、虫歯や歯槽膿漏のある方は心臓病が多い傾向があり、口腔内の清潔を保つ支援が重要になります。食事介助は、ご利用者より目線を下げて介助し、目線を上げるとアゴが上がり、誤嚥リスクが高まります。支援者が椅子に座る位置も大切で、工夫すると誤嚥リスクを下げる効果があります。

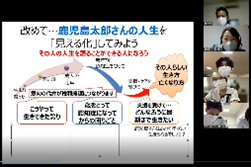

第2回 「認知症ケア・アセスメントポイント」 古城順子先生 2022.10.10

認知症ケアのアセスメントでは二つの視点が重要になります。一つ目は 「尊厳」 になり、職員がその人らしさや人格を推測します。その人がおかれている状況や状態、生きてきたプロセス・過程を情報収集し、今どのような気持ちでケアを受けているのかを普段から察し推測し続けることが良質なケアを可能にします。二つ目は情報収集です。情報は時期を分けて想像することで、相手の気持ちを深く理解することができます。その人がどこで生まれ育って、若い頃の仕事に就いていたか、どのような時代を生きて来られたか。また、どのように家庭を支えて来られたのか。いつ病気や怪我をしたのか。具体的な気持ちを分析し整理することで、生きてきた誇り、病気や怪我による困りごと、最後はどのように生きたいのかを想像できます。認知症では、症状、障がいという視点が重要になり、どの種類の認知症で、脳のどの部分に異常があり、どのような特徴で中核症状が起きるのかを専門職として説明できることが必要です。中核症状が原因で起きるBPCD(行動・心理症状)に対して、できるだけ早く環境や人間関係を改善し、その人の混乱や不安を取り除く支援が重要になります。

第3回 「身体拘束 根拠(知識)の活用とニーズ」 古城裕喜先生 2022.10.17

生活支援員は、法の定めによりご利用者の意思に反した行動制限はできません。身体拘束の弊害は、抑制死に加えて、抑制で引き起こされる生きる意欲を失う精神的死が挙げられます。安全確保・治療遂行等として不適切な拘束をおこなうと、関節の拘縮、筋力低下、循環機能低下等の身体変化が生じます。

ケアの語源は 「気がかりを取り除く」 (take care of) と言われ、気がかりを想像し、幸福へつなぐ意味合いを含みます。自己認識と他者認識とはズレがあり、自己認識と他者認識を合わせた自他認識力が問われます。一方幸福は、他者との関わりや欲求に影響を受け、欲求はアセスメントの優先順位付けに活かせます。ケアをマズローの欲求5段階説でみると、自己実現へのケアが目標になり、自分に原因があると疑い、認知・感情・行動を想像し、カンファレンス等で課題に気付くことが重要になります。

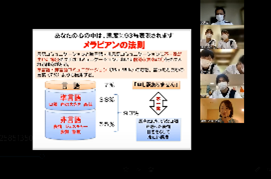

第4回 「対人援助者としての接遇・マナー」 古城順子先生 2022.10.24

介護や生活支援はサービス業であり、ご利用者に適切な態度や言葉遣いで接する接客・接遇という意識が求められます。不適切であれば苦情となり、クレームを引き起こし、事業所の不利益につながる要素になります。接遇は挨拶から始まり、適切な言葉使い、気持ちや感情を言葉に乗せて伝えることが重要です。主人公はご利用者であり 「~させた」 「~した」 という伝え方は避け、ご本人が行ったことを伝える 「~されました」 が適しています。表情・態度などの非言語コミュニケーションも用います。メラビアンの法則で示されるように、第一印象の約6割は非言語コミュニケーションで創られ、数秒で第一印象が決定づけられます。同じ目線でジェスチャーを取り入れ話し掛け、目の不自由な方が白い杖を持っていたら反対側から話し、周囲の状況を説明するには時計角度を取り入れながら伝える必要があります。

第5回 「本人の生き方を支える看取りケア」 古城順子先生 2022.10.31

向き合うことが難しい終末期の支援の変化やご利用者の感情に寄り添うための支援について、東京大学名誉教授 大井玄先生は、社会は近い将来、亡くなる方のケアを想定せざるを得なくなり、どう亡くなるのか、最後までどう生きるのかが大切になると述べられ、どの様な状態であれ、自分で決めることの重要性が増す、と終末期における支援は自己決定が要になると論じています

支援の決定は、予備的共感から始まります。選択は、自分ならと考える 「同」 の倫理、自分とは違う 「異」 の倫理を踏まえて決定します。そのうえで、人格に備わる絶対的な価値である尊厳が護られる支援を提供すべきです。尊厳は、介護保険の理念において、「人間の尊厳の理念に立つ社会保障の体系として、高齢者の自立を支援し、人生の最期まで人間としての尊厳を全うできるように支援すること」 と定義されています。